Признание буквы в 1784. Старт в науке

Не так давно многие книги, журналы и газеты выходили без буквы «ё». Да и сейчас выходят. Взрослые как-то могут обойтись без этой буквы, имея большой опыт чтения. Но вот детям без «ё» никуда, да и подросткам нелегко.

Крупные российские и составители словарей русского языка никогда не отказывались от буквы «ё» и, не выбрасывали её из русской графической системы.

Надо думать, что те, кто придумал и утвердил букву «ё» были не глупее нас.

Своему появлению она обязана одному из первых заседаний недавно созданной Российской академии, которое состоялось 29 ноября 1783 года в доме директора Петербургской академии наук, княгини Екатерины Романовны Дашковой. На собрании присутствовали такие видные деятели своего, как впрочем, и последующего времени, как Г. Р. Державин, Д. И. Фонвизин, Я. Б. Княжнин, И. И. Лепёхин, митрополит Гавриил и другие.

Они обсуждали создание полного толкового славяно-российского словаря, впоследствии известного, как 6-томный «Словарь Академии Российской». Собрание уже подходило к концу, когда хозяйка дома княгиня Е. Р. Дашкова спросила у светил культуры, сможет ли кто-нибудь из них написать слово «ёлка».

Присутствующие подумали, что княгиня шутит, но Екатерина Романовна написала произнесённое ею слово «іолка» и спросила: «Правомерно ли изображать один звук двумя буквами?»

Академики пришли в замешательство и согласились, что подходящей буквы для передачи звукового сочетания, открывающего это слово нет. На что княгиня заметила, что «выговоры сии уже введены обычаем, которому, когда он не противоречит здравому рассудку, всячески последовать надлежит», и предложила использовать новую букву «ё» «для выражения слов и выговоров, с сего согласия начинающихся, как матіорый, іолка, іож». Собравшиеся признали правоту княгини Дашковой, а целесообразность введения новой буквы было предложено оценить члену Академии наук митрополиту Новгородскому и Санкт-Петербургскому Гавриилу.

Но и после этого буква «Ё» в течение 12 лет лишь иногда появлялась в рукописном виде, ею, например, пользовался при написании писем Г. Р. Державин.

В стихотворении её первым использовал Н. М Карамзин, заменив буквой «ё» неудобоваримое сочетание в слове «слiозы».

Дебют тиражирование буквы «ё» печатным станком состоялся в Московской университетской типографии у X. Ридигера и Х. А. Клаудия в 1795 году при издании книги поэта, баснописца, обер-прокурора Сената, а потом министра юстиции Ивана Ивановича Дмитриева «И мои безделки».

Первым словом, напечатанным с буквой «ё», было слово «всё». За ним последовали слова: огонёк, пенёк, василёчик.

В этой же типографии в 1796 году Н. М. Карамзин в своей первой книге «Аонид» печатает с буквой «ё»: зарёю, орёл, мотылёк, слёзы и первый глагол с «ё» «потёк».

Первая опечатка в слове с буквой «ё» случилась в 1797 году, когда по недосмотру корректора вышел тираж со словом «гарнёным» вместо «гранёным».

Первую фамилию с буквой «ё» – Потёмкин написал в 1798 году Г. Р. Державин.

Таковы были первые шаги буквы «ё», прежде чем она уверенно зашагала по страницам книг, журналов и газет.

Было, правда, небольшое препятствие для распространения буквы «ё» в XVIII-XIX веках. Заключалось оно в том, что элита в те времена относилась к «ёкающему» произношению, как к проявлению мещанства, речи «подлой черни». В то время, как «церковный» «екающий» выговор считался благородным и более культурным.

Формально же, буква «ё», как и «й» вошли в алфавит и получили порядковые номера только после революции, то есть при советской власти. В известном Декрете за подписью советского Народного комиссара по просвещению А. В. Луначарского «О введении новой орфографии» 1918 года, старинные «фита», «ижица» и многими нелюбимая «ять» отменялись, а употребление буквы «ё» предлагалось «признать желательным». Дословно – «Признать желательным, но необязательным употребление буквы «ё»».

Официальный статус буква «ё» получила в годы Великой Отечественной войны. Сначала 24 декабря 1942 года вышел приказ народного комиссара просвещения РСФСР Владимира Петровича Потёмкина «О введении обязательного употребления буквы «Ё» в школьной практике», а затем появился и справочник-словарь употреблений и с этого времени. Буква «Ё» стала считаться официально входящей в русский алфавит.

Но, увы, действующий и в наше время свод «Правила русской орфографии и пунктуации» использование этой литеры не делает обязательным. Существует список ситуаций, в которых букву «ё» печатать следует обязательно, например, в книгах для детей, в учебных пособиях для студентов-иностранцев. Обязательно написание буквы «ё» в географических названиях, в словах, которые без «ё» имеют разное значение, а звучат одинаково, так – осёл – осел, всё – все и так далее.

И в послевоенное время художественная и научная литература выходила почти всегда с использованием буквы «ё», но в 1956 году Хрущёв решил заняться культурой, и одной из его инициатив была рекомендация упростить правила орфографии, и букву «ё» сделать необязательной.

В последующие годы употребление буквы «ё» стало яблоком раздора между идеологами упрощения и патриотической частью русской интеллигенции отстаивающей обязательность её употребления. Большинство учёных и деятелей культуры так же настаивают на обязательном употреблении буквы «ё». Её игнорирование приводит часто к печальным курьёзам.

Например, русский дворянин в романе Л.Н. Толстого «Война и мир по фамилии Лёвин превратился в Левина. И, кстати из-за пренебрежения буквой «ё» всемирно известные деятели культуры, которые на самом деле были Рёрихами, теперь известны, как Рерихи.

Письмо Министерства образования и науки РФ от 03.05.2007 года № АФ-159/03 «О решениях Межведомственной комиссии по русскому языку» в чём-то повторяет приказ народного комиссара просвещения РСФСР Владимира Петровича Потёмкина, указывая на обязательность применения буквы «ё» в случаях, когда возможно неправильное прочтение слова, например, в именах собственных, поскольку игнорирование буквы «ё» в этом случае является нарушением ФЗ «О государственном языке Российской Федерации».

Но опять-таки, согласно действующим правилам русской орфографии и пунктуации, в обычных печатных текстах буква ё употребляется по желанию автора или редактора. То есть любая книга, журнал, газета могут быть напечатаны как с буквой «ё», так и без неё.

Но вот, например, такая серьезная, не вникающая в споры разных лингвистических течений организация, как Сбербанк России, признаёт букву «ё» обязательной. В её системе обслуживания присутствуют все 33 буквы русского алфавита и каждой присвоен порядковый номер. Иначе было бы невозможно идентифицировать, к примеру, граждан Алёнова, Ёрохова, Шрёдера и других.

В 2005 году в Ульяновске букве «ё» был установлен памятник. Автор художник Александр Зинин. Посвящён памятник не только букве «Ё», но и писателю Н. М. Карамзину, который первым официально стал использовать её в русском языке.

Наверное, все, кто по-настоящему любят наш «великий и могучий» русский язык и русскую литературу искренне признательны великой русской женщине княгине Екатерине Дашковой, за дарованную всем нам букву «Ё».

И остаётся надеяться, что любовь к культуре, объединившись со здравым смыслом, отстоят букву «Ё» и она навсегда останется в нашем языке.

Княгиня, умница и красавица Екатерина Дашкова 29 ноября (18 ноября по старому стилю) 1783 года на заседании только что созданной Российской академии наук спросила ее членов, как писать слово «ёлка».

Гавриил Державин, Дмитрий Фонвизин, Яков Княжнин и даже митрополит Гавриил решили, что княгиня шутит, но та, написав произнесённое ею слово «іолка», спросила: «Правомерно ли изображать один звук двумя буквами?». Заметив, что «выговоры сии уже введены обычаем, которому, когда он не противоречит здравому рассудку, всячески последовать надлежит», Дашкова предложила использовать новую букву «ё» «для выражения слов и выговоров, с сего согласия начинающихся, как матіорый, іолка, іож, іол. Доводы Дашковой показались убедительными, и целесообразность введения новой буквы было предложено оценить члену Академии наук митрополиту Новгородскому и Санкт-Петербургскому Гавриилу. 18 ноября 1784 года буква «ё» получила официальное признание.

Державина, который первым начал использовать «ё» в личной переписке. Первое же печатное издание, в котором встречается буква «ё», - книга Ивана Дмитриева «И мои безделки» (1795), изданная в Московской университетской типографии. Первым словом, отпечатанным с буквой «ё», было «всё», затем «огонёкъ», «пенёкъ», «безсмёртна», «василёчикъ». Первая фамилия («Потёмкинъ») с этой буквой была напечатана в 1798 году у того же Державина.

Известной буква «ё» стала благодаря Николаю Карамзину: в 1796 году, в первой книжке издаваемого Карамзиным стихотворного альманаха «Аониды», выходившего из той же университетской типографии, с буквой «ё» были напечатаны слова «зарёю», «орёлъ», «мотылёкъ», «слёзы», а также первый глагол «потёкъ». Исследователи до сих пор не могут поручиться, была ли то собственная идея Карамзина или же инициатива кого-то из сотрудников издательства. Следует отметить, что в научных работах, например, в знаменитой «Истории государства Российского» Карамзин её не использовал.

Удивительная буква отдельной буквой она долгое время не считалась и в азбуку официально не входила. Только Лев Толстой в своей «Новой азбуке» 1875-го года поставил буква «ё» на 31-м место в алфавите, между ятем и «э».

И лишь 24 декабря 1942 года приказом народного комиссара просвещения РСФСР было введено обязательное употребление буквы «ё» в школьной практике, и с этого времени (иногда, впрочем, упоминают о 1943 или даже о 1956 годе, когда были впервые опубликованы нормативные правила орфографии) она официально считается входящей в русский алфавит. Есть легенда, что 6 декабря 1942 года Сталину на подпись принесли приказ, в котором фамилии нескольких генералов были напечатаны с буквой «е», а не «ё». Сталин пришёл в ярость, и на следующий день во всех статьях газеты «Правда» вдруг появилась буква «ё».

9 июля 2007 года российский министр культуры Александр Соколов в интервью радиостанции «Маяк» высказался за использование буквы «ё» в письменной речи.

Главным защитником многострадальной буквы по нынешним временам можно считать миллиардера Михаила Прохорова, основавшего производство народного ё-мобиля. Нам неизвестно, были ли у предпринимателя какие-нибудь филологические резоны при выборе имени для дешевого авто, но мы помним, что с ёканьем, как с признаком речи подлой черни, боролись классики русской культуры, Александр Сумароков и Василий Тредиаковский.

Всем известно, что в современном русском алфавите 33 буквы: этому учат в школе, алфавитным перечнем букв заканчивается основная часть букваря, им же обычно открываются словари. Временами бытовали мысли о том, что букв в алфавите не 33, а 32. Противоречия и неясности относительно количественного состава современной азбуки связаны с буквой «ё» – седьмой буквой русского алфавита. «Ё» - недобуква. Это буква «е» с диэрезисом (умляутом, двумя точками сверху). Неудивительно, что с этой загадочной «красавицей» связано множество интересных историй. Вот лишь некоторые поразительные факты.

Первая опечатка в слове с буквой «ё» («гарнёный» вместо «гранёный») произошла в 1797 году.

В. И. Ленина принято было называть Ильичём (в то время как для всех прочих после 1956 года применялось только Ильичом).

В 2005 году в Ульяновске букве «ё» установлен памятник - это прямоугольная плита из чёрного мрамора, на которой выбита строчная «ё». Памятник делала военно-мемориальная компания, которая занимается изготовлением надгробных плит.

Буква «ё» не входит в нынешний украинский алфавит, однако содержится в стандартной украинской раскладке клавиатуры для Microsoft Windows, при этом в раскладке не содержится используемый для набора украинских текстов апостроф.

Существует редкая русская фамилия Ё французского происхождения, которая во французском языке записывается четырьмя буквами.

Семья Елкиных из Барнаула лишилась наследства из-за того, что оно было оформлено на Ёлкиных.

Цепь удивительных фактов начинается с самого рождения этой необыкновенной буквы.

Вехи истории.

В ноябре 1783г. в доме директора Петербургской академии наук княгини Екатерины Романовны Дашковой состоялось одно из первых заседаний Российской академии. На нем присутствовали Г. Р. Державин,

Д. И. Фонвизин, И. И. Лепёхин, Я. Б. Княжнин, митрополит Гавриил и другие. Обсуждался проект полного толкового славяно-российского словаря, знаменитого впоследствии 6-томного «Словаря Академии Российской». Академики уже собирались расходиться по домам, когда Екатерина Романовна спросила у присутствующих, сможет ли кто-нибудь написать слово «ёлка». Видимо, перед этим она разглядывала этикетку на бутылке Moët & Chandon. В названии этого шампанского точки над «E» стоят для того, чтобы у читателя не было соблазна прочитать «OE» одним звуком «Œ» (получится «мё» вместо правильного «моэ»). Академики решили, что княгиня шутит, но та, написав произнесённое ею слово «іолка», спросила: «Правомерно ли изображать один звук двумя буквами?»

Заметив, что «выговоры сии уже введены обычаем, которому, когда он не противоречит здравому рассудку, всячески последовать надлежит», Дашкова предложила использовать новую букву «ё» «для выражения слов и выговоров, с сего согласия начинающихся, как матiорый, іолка, іож, іол». Доводы Дашковой показались убедительными, и целесообразность введения новой буквы было предложено оценить члену Академии наук митрополиту Новгородскому и Санкт-Петербургскому Гавриилу.

В ноябре 1784 года буква «ё» получила официальное признание. Новаторскую идею княгини поддержал ряд ведущих деятелей культуры того времени, включая Державина, который первым начал использовать «ё» в личной переписке. Первое же печатное издание, в котором встречается буква «ё», - книга Ивана Дмитриева «И мои безделки» (1795), изданная в Московской университетской типографии у Х. Ридигера и Х. А. Клаудия (эта типография, в которой печаталась с 1788 года газета «Московские ведомости», находилась на месте нынешнего здания Центрального телеграфа). Первым словом, отпечатанным с буквой «ё», было «всё», затем «огонёкъ», «пенёкъ», «безсмёртна», «василёчикъ». Первая фамилия («Потёмкинъ») с этой буквой была напечатана в 1798 году у Г. Р. Державина.

Известной буква «ё» стала благодаря Н. М. Карамзину, в связи с чем он до недавнего времени (пока не стала широко известной изложенная выше история) считался её автором. В 1796 году, в первой книжке издаваемого Карамзиным стихотворного альманаха «Аониды», выходившего из той же университетской типографии, с буквой «ё» были напечатаны слова «зарёю», «орёлъ», «мотылёкъ», «слёзы», а также первый глагол «потёкъ». Однако неизвестно, была ли то собственная идея Карамзина или же инициатива кого-то из сотрудников издательства. Следует отметить, что в научных работах (например, в знаменитой «Истории государства Российского», 1816-29) Карамзин букву «ё» не использовал.

Существует легенда, что на популяризацию буквы «ё» оказал влияние Иосиф Сталин. Согласно ей, 6 декабря 1942 года Сталину на подпись принесли приказ, в котором фамилии нескольких генералов были напечатаны с буквой «е», а не «ё». Сталин пришёл в ярость и на следующий день во всех статьях газеты «Правда» вдруг появилась буква «ё».

Использование «ё»

Как видно, долгое время русский язык как-то обходился без одной своей буквы. Вопрос о необходимости её употребления время от времени возникает вновь. У этой буквы появились ярые противники и преданные защитники. Защитники повсеместного применения буквы «ё» иногда приводят довольно удивительные аргументы: «Случилось так, что с 1917 г. в итоге 12 лет работы Комиссии по русскому правописанию в нашей азбуке закрепилось и, думается, навсегда 33 буквы. Именно тридцать три, а число это священное. И мы берём на себя смелость сказать, что среди этого благословенного числа звёздочек-литер нашего алфавита буква ё заняла седьмую и, безусловно, освящённую позицию. Что это - игра случая или воля Провидения? Не нам судить. Просто такова Истина». А до 1917 года на священном седьмом месте 35-буквенного алфавита кощунственно располагалась буква «Ж».

Действительно, так ли тяжело нам живется без «ё»? Мы говорим и пишем Депардье (вместо Депардьё), Рерих (а он чистый Рёрих) и Рентген (который на самом деле Рёнтген), не страдая ни секунды. В то же время все знают, что Гете - это Гёте. Взрослые люди вполне справляются с чтением и знают, как произносятся слова. В книгах для дошкольников ставят ударения и пишут букву «ё», чтобы ребенок научился правильно читать. Взрóслый, как прáвило, спотыкáется при чтéнии подóбных упрощённых тéкстов.

Учитывая это обстоятельство, противники буквы предлагают правило: «ё» должна использоваться: в случаях возможных разночтений; в словарях; в книгах для изучающих русский язык (т. е. детей и иностранцев); для правильного прочтения редких топонимов, названий или фамилий. Во всех остальных случаях наличие буквы «ё» якобы только затрудняет чтение.

Да, эта буква плохо выглядит, зато хорошо звучит. К чему же может привести отказ от неё?

Изменение написания имён

Буква «ё» исчезла из написаний (а затем и произношений) фамилий: кардинала Ришелье (фр. Richelieu), философа и писателя Монтескье (фр. Montesquieu), физика Рентгена (нем. Wilhelm Conrad Röntgen), микробиолога и химика Луи Пастера (фр. Pasteur), художника и востоковеда Н. К. Рериха и др. Иногда произносят неправильно фамилию математика П. Л. Чебышёва (в последнем случае даже с изменением места ударения: Че́бышев вместо правильного Чебышёв).

Исчезла буква «ё» и из фамилии дворянина Лёвина, персонажа романа Л. Н. Толстого «Анна Каренина», фамилия которого превратилась в «еврейскую» - «Левин». Здесь герой разделил судьбу автора: Толстого звали Лёв, а не Лев, о чём свидетельствуют, например, его прижизненные иностранные издания с именем Lyof или Lyoff на обложке (некоторые из них воспроизведены ниже).

Превращение «е» в «ё»

Неоднозначность привела к тому, что иногда букву «ё» употребляют на письме (и соответственно читают ["о]) в словах, где она не нужна. Например, «афёра» вместо «афера», «гренадёр» вместо «гренадер», «бытиё» вместо «бытие», «опёка» вместо «опека» и пр. Иногда такое неправильное написание и произношение становится общепринятым. Так, чемпион мира по шахматам, известный многим как Александр Алёхин, на самом деле был Алехиным и очень возмущался, когда его фамилию писали и произносили неправильно. Его фамилия - дворянского рода Алехиных, а не производная от фамильярного варианта имени Алексей - «Алёха».

В тех местах, где должно быть е, а не ё, рекомендуется ставить ударение для предупреждения неправильного опознания слова (все́, бере́т) или ошибочного произношения (афе́ра, гренаде́р, дебе́лый, Кре́з, Оле́ша).

Орфоэпия: появление новых вариантов

Из-за необязательности употребления буквы «ё» в русском языке появились слова, которые допустимо писать как с буквой «ё», так и с «е», и произносить соответствующим образом. Например, блёклый и блеклый, белесый и белёсый, маневр и манёвр, желчь и жёлчь и др.

Варианты постоянно возникают в языке под действием противоречивых аналогий. Например, у слова надсекший существуют варианты произношения с е/ё из-за двойной мотивации: надсечь/надсёк. Использование или неиспользование буквы «ё» тут роли не играет. Но при естественном развитии литературный язык всегда стремится изжить варианты: или один из них становится нелитературным, неправильным (из[д"э]вка), или произносительные варианты приобретают разные значения (ис[т"э]кший - ис[т"о]кший).

Отсутствие последовательного употребления буквы «ё» является скорее искусственным фактором, чем естественным. И этот фактор замедляет естественное развитие языка, порождая и поддерживая существование не обусловленных внутриязыковыми причинами произносительных вариантов.

Усложнение чтения

Действующие Правила не рекомендуют писать букву «ё» там, где контекст этого не требует. Пишущий самостоятельно должен определять ширину требуемого контекста, однако под действием тенденции экономии мыслительных усилий происходит неизбежное перекладывание всего семантического анализа на читающего. В результате значительными тиражами печатаются тексты, при чтении которых взгляд «спотыкается»

В этом фрагменте нелегко определить, нужно ли читать «все» или «всё» ещё и по той причине, что в данном случае система письма не предусматривает знака, облегчающего выбор звука [Э] при чтении. Действующие правила рекомендуют в сомнительных случаях использовать букву «ё» для обозначения [О]. Но для обозначения [Э] нет знака, который указывал бы, что это именно [Э], а не [О]; таким образом, система письма вынуждает читающего для каждой буквы «е» в ударной позиции предполагать возможность обозначения как [Э], так и [О] и затрачивать при чтении определённое время на анализ реализации обеих возможностей.

Ё - в других языках.

«Ё»- 7-я буква русского и белорусского алфавитов. Используется также в некоторых неславянских алфавитах на основе гражданской кириллицы (например, киргизском, монгольском и чувашском). После согласных означает их мягкость (если это возможно) и звук [o]; в прочих случаях - сочетание . В русском языке почти всегда несёт ударение; в редких случаях безударного использования (что возможно только в заимствованиях: кёнигсбе́ргские сёрфинги́сты или словах с приставками трёх- и четырёх-: четырёхчáстный) фонетически тождественна с «е» и «я» либо имеет побочное ударение, но может отражать особенности написания в языке-источнике

В других славянских кириллицах буква «ё» не используется. В украинской и болгарской письменности для обозначения соответствующих звуков пишут ьо после согласных и йо в других случаях. В сербской письменности (и построенной на её базе македонской) вообще нет особых букв для гласных йотированных и (или) смягчающих предыдущую согласную, так как для различия слогов с мягкой и твёрдой согласной там применяется не разные гласные буквы, а разные согласные, а «йот» всегда пишется отдельной буквой. В старо- и церковнославянской азбуке аналогичной «ё» буквы нет по причине отсутствия соответствующих сочетаний звуков; русское «ёканье» является распространённой ошибкой при чтении церковнославянского текста.

В целом буква «ё» доставляет много хлопот, теоретических и практических. Но, несмотря на некоторую неопределённость, современный русский алфавит считается всё-таки тридцати трёхбуквенным. И седьмая буква алфавита – «ё» - имеет огромное значение как на письме, так и в употреблении, поэтому не стоит торопиться с отказом от неё.

24 декабря 1942 года приказом народного комиссара просвещения РСФСР Владимира Потемкина было введено обязательное употребление буквы "ё" в школьной практике. Именно с этого дня эта буква, до сих пор вызывающая вокруг себя множество разговоров и споров, официально вошла в русский алфавит. И заняла в нем почетное - 7 место.

"РГ" приводит ряд интересных и малоизвестных фактов о букве "Ё" и ее истории.

Ёлка княгини

"Крестной" мамой буквы "ё" можно считать княгиню Екатерину Романовну Дашкову - директора Петербургской академии наук. 29 (18) ноября 1783 года состоялось одно из первых заседаний Российской академии наук, на котором среди уважаемых поэтов, писателей и философов того времени присутствовала и княгиня. Обсуждался проект 6-томного "Словаря Академии Российской". Академики уже было собирались расходиться по домам, когда Екатерина Романовна спросила у присутствующих, сможет ли кто-нибудь написать слово "ёлка". Академики решили, что княгиня шутит, но та, написав произнесенное ею слово "іолка", спросила: "Правомерно ли изображать один звук двумя буквами?" И предложила использовать новую букву "ё" "для выражения слов и выговоров, например таких, как "матіорый", "іолка", "іож". Доводы Дашковой показались убедительными, и целесообразность введения новой буквы было предложено оценить члену Академии наук митрополиту Новгородскому и Санкт-Петербургскому Гавриилу. Таким образом, 29 (18) ноября 1783 года можно считать днем рождения "ё".

Одним из первых использовать "ё" в личной переписке начал поэт Гавриил Державин. В печатном же издании буква впервые появилась в конце 90-х годов XVIII века - в книге поэта Ивана Дмитриева "И мои безделки", напечатанной в 1795 году в Московской университетской типографии. Там встречаются слова "всё", "огонёкъ", "пенёкъ", "безсмёртна", "василёчикъ". Однако в научных работах того времени буква "ё" по-прежнему не употреблялась. Например, в "Истории государства Российского" Карамзина (1816-1829) буква "ё" отсутствует. Хотя многие исследователи и филологи ставят в заслугу именно писателю-историку Карамзину введение буквы "ё". Среди ее противников были такие знаменитые деятели, как писатель и поэт Александр Сумароков и ученый и поэт Василий Тредиаковский. Таким образом, употребление ее было факультативным.

Без Сталина не обошлось

23 декабря 1917 года (5 января 1918 года) был опубликован декрет, подписанный народным комиссаром просвещения Анатолием Луначарским, где предписывалось "всем правительственным и государственным изданиям" с 1 января (по старому стилю) 1918 года "печататься согласно новому правописанию". Там же говорилось: "Признать желательным, но необязательным употребление буквы "ё". И только 24 декабря 1942 года согласно приказу народного комиссара просвещения РСФСР Владимира Потемкина было введено обязательное употребление буквы "ё" в школе.

Существует легенда, что к этому приложил руку лично Сталин. 6 декабря 1942 года управделами Совнаркома Яков Чадаев принес на подпись приказ, в котором фамилии нескольких генералов были напечатаны с буквой "е", а не "ё". Сталин пришел в ярость, и уже на следующий день, 7 декабря 1942 года, во всех статьях газеты "Правда" появилась буква "ё". Впрочем, издатели поначалу употребляли букву с двумя точками наверху, но в 50-е годы ХХ все-таки начали использовать ее только в случае необходимости. Выборочное употребление буквы "ё" было закреплено в правилах русской орфографии в 1956 году.

Писать или не писать

В соответствии с письмом Министерства образования и науки РФ от 03.05.2007 г. "О решениях Межведомственной комиссии по русскому языку" предписывается обязательно писать букву "ё" в случаях, когда возможно неправильное прочтение слова, например, в именах собственных, поскольку игнорирование буквы "ё" в этом случае является нарушением ФЗ "О государственном языке Российской Федерации".

Согласно действующим правилам русской орфографии и пунктуации, буква "ё" пишется в следующих случаях:

Когда необходимо предупредить неверное чтение и понимание слова, например: "узнаём" в отличие от "узнаем"; "всё" в отличие от "все"; "совершённый" (причастие) в отличие от "совершенный" (прилагательное) и т. п.;

- когда надо указать произношение малоизвестного слова, например: река Олёкма.

- В специальных текстах: букварях, школьных учебниках русского языка, учебниках орфоэпии и т. п., а также в словарях для указания места ударения и правильного произношения.

Согласно тем же правилам в обычных печатных текстах буква "е" может употребляться выборочно. Но по желанию автора или редактора любой текст или книга может быть напечатана с буквой "ё".

Особенно если там встречаются редко употребляемые, заимствованные или сложные слова: к примеру, "гёзы", "сёрфинг", "флёр", "твёрже", "щёлочка". Или нужно указать правильность ударения: например, "побасёнка", "приведённый", "унесённый", "осуждённый", "новорождённый", "филёр" (буква "ё" всегда ударная).

Лев вместо Лёв

Факультативное употребление буквы "ё" привело к тому, что сегодня без нее пишутся имена:

Философа и писателя Монтескье;

- физика Рентгена;

- физика Андерса Йонаса Ангстрема, а также единицы длины ангстрем, названной в его честь;

- микробиолога и химика Луи Пастера;

- художника и философа Николая Рериха;

- нацистских руководителей Геббельса и Геринга;

- писателя Льва Толстого (сам писатель произносил свое имя в соответствии со старомосковской речевой традицией - Лёв; так же Толстого называли и члены его семьи, близкие друзья и многочисленные знакомые).

Фамилии Хрущев, Горбачев также пишутся без "ё".

Прочие интересные факты

В 2005 году в Ульяновске по решению мэрии города букве "ё" установлен памятник - треугольная призма из гранита, на которой выбита строчная "ё".

В русском языке около 12,5 тысячи слов с "ё". Из них около 150 на "ё" начинаются и около 300 на "ё" заканчиваются.

В русском языке также возможны слова с несколькими буквами "ё", обычно это составные слова: "трёхзвёздный", "четырёхведёрный".

Более 300 фамилий различаются только наличием в них "е" или "ё". Например, Лежнев - Лежнёв, Демина - Дёмина. Особенно важна правильность написания таких фамилий в личных документах и различных имущественных и наследственных делах. Ошибка может лишить человека, например, наследства. Так, например, семья Елкиных из Барнаула сообщала, что в 1930-е годы их предок лишился наследства из-за того, что оно было оформлено на Ёлкиных. А жительница Перми Татьяна Тетёркина едва не лишилась российского гражданства из-за неправильного написания ее фамилии в паспорте.

Существует редкая русская фамилия Ё французского происхождения, которая во французском языке записывается четырьмя буквами.

Фамилия известного русского поэта Афанасия Афанасьевича Фёта (Foeth - немецкая по происхождению) была искажена при печати его первой книги. Известность он получил уже под фамилией Фет. При этом часть жизни он провел под фамилией Шеншин.

29 ноября (18 ноября по ст.ст.) 1783 года в доме директора Петербургской академии наук, княгини Екатерины Дашковой, состоялось заседание Академии российской словесности. В тот день Дашкова предложила упростить обозначение звука «io», заменив ее одной новой буквой «ё». Нововведение должно было способствовать более точной передачи фонетики русской речи. Общее собрание академии княгиню поддержало, позднее идея Дашковой нашла поддержку и у литераторов.

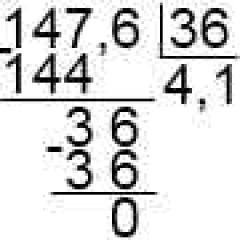

Когда буква «ё» была впервые напечатана?

Долгое время считалось, что впервые буква «ё» была напечатана в слове «слёзы» в альманахе «Аониды» историка и издателя Николая Карамзина в 1797 году. На самом деле, это произошло еще раньше - в 1795 году Московская университетская типография при издании книги «И мои безделки» баснописца и обер-прокурора Сената Ивана Дмитриева использовала литеру в слове «всё». Несмотря на это, в массовом сознании автором буквы «ё» считается именно Карамзин.

Когда буква «ё» официально вошла в алфавит?

Долгое время буква «ё» официально не входила в азбуку, её лишь рекомендовали к применению. По мнению лингвистов, люди, использующие «ё», воспринимались как носители низших сословий. Это мешало широкому распространению литеры. В декрете об орфографии наркома просвещения Анатолия Луначарского от 5 января 1918 года про злосчастную букву не забыли. Хотя ограничились полумерой: употребление признали желательным, но не обязательным.

Ковер из галстуков с буквой Ё - экспонат музея писателя Виктора Чумакова, посвященного букве Ё и организованного им в обычной московской квартире. Фото: РИА Новости / Сергей Пятаков

В советской России обязательное употребление буквы «ё» было введено 24 декабря 1942 года приказом народного комиссара просвещения РСФСР Владимира Потёмкина. Буква «ё» была необходима для того, чтобы точно передавать географические названия, имена и фамилии в военных приказах и т.д. С этого момента «ё» начали активно использовать в газетах и орфографических словарях. Но когда в 1956 году утверждали «Правила русской орфографии и пунктуации», учёные предложили не торопиться и сохранить факультативный статус «ё». Документ этот действует до сих пор .

Кто и почему выступает против буквы «ё»?

Как ни странно, в числе противников буквы оказались лингвисты. Они призывают к факультативному употреблению «ё». В противном случае не избежать искажений произведений Гавриила Державина, поэтов пушкинской плеяды и самого Александра Пушкина. К сожалению, мы не можем физически услышать поэзию XVIII-XIX веков в исполнении авторов и узнать, имели ли они в виду формы слов с «ё или с «е».

Лингвисты ссылаются также на отсутствие нормы об обязательном использовании «ё» в «Правилах русской орфографии и пунктуации», утверждённых в 1956 года. По их мнению, в сознании носителей языка эта буква «воспринимается как необязательная».

Мнение учёных разделяют люди, для которых важна эргономика текста (то есть зрительное восприятие текста как целого). Так, по мнению дизайнера и блогера Артемия Лебедева , повсеместное использование «ё» — «насилие над читателем» потому что в случае использования «ё» мы «цепляемся глазом» за надстрочные знаки.

А ещё к лагерю оппонентов можно причислить просто людей… ленивых. По их словам, «ё» в отличие от «е» писать слишком долго. Да и в раскладке клавиатуры она вынесена на периферию.

Памятник букве «Ё» в Ульяновске. Фото: РИА Новости / Любовь Чиликова

В каких случаях нужно употреблять «Ё»?

В соответствии с правилами русского правописания буква «ё» пишется в следующих случаях :

Когда нужно предупредить неверное чтение и понимание слова, например: всё в отличие от все; узнаём в отличие от узна ем; сюда же относится «ё» в именах, отчествах, фамилиях людей, например: Чернышёв - Чернышев;

Когда надо указать произношение малоизвестного слова, например: река Олёкма;

В букварях и школьных учебниках русского языкa, учебниках орфоэпии, а также в словарях для указания места ударения и правильного произношения.

В остальных случаях написание «ё» факультативно.