Римские рабы. Правовое положение рабов в древнем риме Как жили рабы в древнем риме рассказ

Римское общество никогда не было однородным. Статус жителей империи различался в зависимости от места рождения и состояния. Главное деление на свободных и рабов не отменяло тысячи мелких градаций внутри этих двух основных групп. Свободные люди могли называться гражданами, а могли носить имя пилигримов - представителей других городов Италии, а позднее - других народов, входивших в империю. Рабы могли быть общественными и частными, военнопленными, купленными на рынке или родившимися в доме. Последние особенно ценились, так как, с одной стороны, не знали другой жизни, а с другой - воспринимались хозяевами как члены семьи - фамилии.

Римское рабство заметно отличалось от греческого: оно, как и все в латинском мире, несло отпечаток юридических .

Рабство в Риме

Перед лицом закона раб не имел никаких прав. Все невольники, жившие под крышей господина, подлежали смертной казни, если хозяина убивали в доме. Однако в эпоху империи были введены наказания и для владельцев за жестокое обращение со своими невольниками. Раб мог занять привилегированное положение, как, например, дворецкий или любимая наложница. Заслуги раба перед хозяином часто являлись поводом к освобождению. Было широко распространено освобождение по завещанию господина для частных рабов либо по акту магистрата - для общественных. В некоторых случаях разбогатевший невольник заводил своих рабов. А вольноотпущенники, занимаясь торговлей, подчас приобретали исключительно высокое положение в римском обществе. Все это не отменяло тяжелого положения массы невольников, трудившихся в хозяйстве римлян, однако показывало способы, посредством которых ловкий, сметливый или просто преданный раб мог получить свободу.

Общественная жизнь и гражданство в Риме

Общественная жизнь Рима была по сравнению с греческой куда более сложной и напряженной. Римляне даже в республиканский период тяготели к всеохватности государственной власти. Во времена республики Рим управлялся целой армией выборных должностных лиц: консулов, преторов, квесторов, цензоров, трибунов, эдилов, префектов... Их функции были четко очерчены и не пересекались. В отличие от соседних народов, и в первую очередь от эллинов, они охотно делились своим гражданством не только с пилигримами, но и с вольноотпущенниками. При этом получение гражданства было равносильно получению национальности. Кровь не играла роли. Главными были общий для всех граждан образ жизни, подчинение единым законам. Убежденные в собственной исключительности, даже мессианстве, римляне тем не менее не были националистами и в том смысле, в каком, например, можно назвать националистами афинян, смотревших даже как на людей второго сорта. Для римлянина грань между цивилизованным человеком и варваром пролегала по образу жизни и определялась весьма просто. Культурный человек живет в городе, носит тогу, владеет рабами, подчиняется законам. Варвар живет в лесу, носит штаны из звериных шкур, ему сильно повезет, если он попадет в рабство и сможет послужить укреплению Рима. если он будет хорошо трудиться и усвоит римские идеалы, хозяин отпустит его на волю, а глядишь, и поможет получить гражданство. Так, обретение гражданских прав - это в прямом смысле слова переплавка в горниле иной культуры.

Однако было бы неверно видеть в римском гражданстве некий аналог современного. Гражданство - принадлежность к городу - долгое время не могло стать в Риме общегосударственным институтом. Обитатели других италийских городов имели свое гражданство, хотя и жили в одной стране с римлянами. Промежуточным этапом на этом пути стало предоставление двойного гражданства, например Рима и Капуи, Рима и Медиоланума и т. д. Но это не решало всех проблем. Римляне понимали, что стабильность их государства напрямую связана с расширением числа граждан. К началу новой эры из 50 млн подданных Рима лишь около миллиона имели статус гражданина. Император Каракалла в 212 г. в так называемой Антониновой конституции дал римское гражданство всем свободным людям вне зависимости от национальности, проживавшим на территории империи. Римский гражданин имел обычно три имени: личное (Гай), родовое (Юлий) и фамильное или прозвище (Цезарь). Отпущенный на волю раб получал личное и родовое имя своего хозяина. Так, раб и близкий друг Цицерона - Тирон, освобожденный в 53 г. до н. э., стал именоваться, как его господин, Марк Туллий и приобрел римское гражданство.

Римское общество отличалось высокой социальной мобильностью. Принадлежность к тому или иному сословию определялась в зависимости от имущественного ценза. Городские власти в соответствии с оценкой состояния приписывали жителей к сословиям, которые не наследовались. Таким образом, разбогатевший мастеровой мог проскользнуть в сословие всадников, надеть золотое кольцо и белую тогу с тонкой пурпурной полосой.

На протяжении всей истории человечества было зафиксировано множество случаев, когда в отношении некоторых категории людей применялись законы, приравнивающие их к объектам собственности. Например, известно, что такие мощнейшие государства, как Древний Египет и были построены именно на принципах рабовладения.

Кто такой раб

На протяжении тысячелетий лучшие умы человечества, вне зависимости от своей национальной и религиозной принадлежности, боролись за свободу каждого индивида и утверждали, что все люди должны быть равными в своих правах перед законом. К сожалению, понадобилось не одна тысяча лет, прежде чем эти требования нашли отражение в правовых нормах большинства стран мира, а до этого многие поколения людей испытали на себе, что значит быть приравненным к неодушевленным предметам и лишенным возможности распоряжаться своей жизнью. На вопрос: "Кто такой раб?" можно ответить, процитировав ООН. В частности, она гласит, что такое определение подходит для любого лица, которое не имеет возможности по своей воле отказаться от работы. Кроме того, словом “раб” принято также называть индивида, который находится в собственности у другого человека.

Как возникло рабовладение как массовое явление

Как бы странно это ни звучало, но историки считают, что предпосылкой к порабощению людей послужило развитие технологий. Дело в том, что до того, как индивид смог создавать своим трудом количество продукции большее, чем было необходимо ему самому для поддержания жизни, рабство было нецелесообразно экономически, поэтому тех, кто попадал в плен, просто убивали. Ситуация изменилась, когда благодаря появлению новых орудий труда земледелие стало более рентабельным. Первые упоминания о существование государств, где использовался труд рабов, относятся к началу III тыс. до н. э. Исследователи отмечают, что речь идет о небольших царствах в Месопотамии. Многочисленные упоминания о рабах встречаются и в Ветхом Завете. В частности, там указывается несколько причин, по которым люди переходили на низшую ступень социальной лестницы. Так, согласно этой Книге книг, рабы — это не только военнопленные, но и те, кто оказался не в состоянии уплатить долг, вступил в брак с рабом или воры, которые не смогли вернуть украденное или возместить нанесенный ущерб. Причем приобретение человеком такого статуса означало, что и его потомки также практически не имели никаких легальных шансов стать свободными.

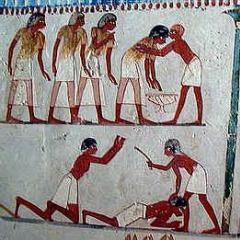

Египетские рабы

На сегодняшний день историки пока не пришли к единому мнению по поводу статуса “несвободных” людей в Древнем царстве, управляемом фараонами. В любом случае известно, что рабы в Египте считались частью общества, и к ним относились довольно гуманно. Особенно много людей подневольного труда там было в эпоху Нового Царства, когда даже рядовые свободные египтяне могли иметь прислужников, которые принадлежали им по праву собственности. Однако, как правило, их не использовали в качестве производителей сельскохозяйственной продукции и разрешали создавать семьи. Что касается Эллинистического периода, то рабы в Египте при правлении Птолемеев жили так же, как и их товарищи по несчастью в других государствах, которые образовались после распада империи Александра Македонского. Таким образом, можно констатировать, что примерно до IV века экономика самой могущественной из стран, расположенных на севере африканского континента, была основана на производстве сельскохозяйственной продукции свободными крестьянами.

Рабы в Древней Греции

Современная европейская цивилизация, а еще раньше древнеримская возникли на основе древнегреческой. А она, в свою очередь, всеми своими достижениями, в том числе культурными, была обязана рабовладельческому способу производства. Как уже было сказано, статус свободного человека в древнем мире чаще всего терялся в результате пленения. А так как греческие полисы постоянно вели войны между собой, число рабов росло. Кроме того, такой статус присваивался несостоятельным должникам и мэтекам — иностранцам, которые скрывались от уплаты налогов в государственную казну. В числе занятий, которые чаще всего входили в обязанности рабов в Древней Греции, можно выделить ведение домашнего хозяйства, а также работу в рудниках, на флоте (гребцы) и даже службу в армии. Кстати, в последнем случае солдат, проявивших исключительную отвагу, отпускали на волю, а их хозяевам возмещали убыток, связанный с потерей раба, за счет государства. Таким образом, даже у тех, кто был рожден несвободным, был шанс изменить свой статус.

Римские рабы

Как свидетельствуют дошедшие до наших дней исторические документы, в Древней Греции большинство людей, лишенных права распоряжаться своей жизнью, являлись греками. Совсем по-иному обстояло дело в Древнем Риме. Ведь эта империя постоянно воевала со своими многочисленными соседями, именно поэтому римские рабы — это преимущественно иностранцы. Они в большинстве своем были рождены свободными и нередко пытались сбежать и вернуться на родину. Кроме того, согласно Законам двенадцати таблиц, которые являются совершенно варварскими в понимании современного человека, отец мог продавать в рабство своих детей. К счастью, последнее положение просуществовало лишь до принятия закона Петелия, по которому рабы в римском праве — это кто угодно, но не римляне. Иными словами, свободный человек, плебей и уж тем более патриций ни в коем случае не мог стать невольником. В то же время не всем людям данной категории жилось плохо. Например, в довольно привилегированном положении находились домашние рабы, которые нередко воспринимались хозяевами как члены семьи. Кроме того, их могли освободить по завещанию господина или за заслуги перед его семьей.

Самые известные восстания римских рабов

Стремление к свободе живет в любом человеке. Поэтому, хотя хозяева считали, что их рабы — это нечто среднее между неодушевленными орудиями труда и те нередко поднимали восстания. Эти случаи массового неповиновения обычно жестоко подавлялись властями. Самым знаменитым событием такого рода - из зафиксированных в исторических документах - считается восстание рабов под предводительством Спартака. Оно произошло в период с 74 по 71 годы нашей эры, и его организаторами стали гладиаторы. То, что восставшим удалось около трех лет держать в страхе римский сенат, историки связывают с тем, что на тот момент у властей не было возможности бросить против армии рабов обученные воинские формирования, так как практически все легионы воевали в Испании, в Малой Азии и во Фракии. Одержав несколько громких побед, войско Спартака, костяк которого составляли римские рабы, обученные боевым искусствам того времени, все же было разбито, а он сам погиб в схватке, предположительно от рук солдата по имени Феликс.

Восстания в Древнем Египте

Похожие события, но, конечно же, гораздо менее известные, произошли за много веков до основания Рима, на берегах Нила, в конце эпохи Они описаны, например, в “Поучении Ноферреху”— папирусе, который хранится в петербургском Эрмитаже. Правда, в этом документе отмечается, что восстание было поднято бедными крестьянами, и уже потом к ним примкнули и рабы, преимущественно выходцы из Примечательно, что сохранились свидетельства, указывающие, что участники смуты стремились, прежде всего, уничтожить документы, в которых были зафиксированы права и привилегии богачей. Это значит, что рабы считали, что в их бедственном положении виноваты несправедливые законы Египта, которые разделяли людей на свободных и невольников. Как и восстание Спартака, египетский мятеж также был подавлен, а большинство его участников - безжалостно уничтожены.

Древнеримские законы, касающиеся рабов

Как известно, современные законы многих стран основаны на Римском праве. Так вот, по нему все люди делились на две категории: свободные граждане (привилегированная часть общества) и рабы (это низшая, если можно так выразиться, каста). Согласно закону, несвободный человек не считался самостоятельным субъектом права и не обладал правоспособностью. В частности, в большинстве ситуаций - с юридической точки зрения - он выступал либо как объект правовых отношений, либо как “говорящее орудие”. При этом если раб женился на свободной женщине или рабыня выходила замуж за свободного человека, они не могли претендовать на освобождение. Кроме того, например, все невольники, которые жили с господином под одной крышей, должны были быть казнены, если их хозяина убивали в стенах дома. Справедливости ради нужно сказать, что в эпоху Римской империи, т. е. после 27 года до нашей эры, были введены наказания для господ за жестокое обращение с собственными невольниками.

Законы, касающиеся рабов в Древнем Египте

Отношение к невольникам в государстве, управляемом фараонами, также оформлялось юридически. В частности, существовали законы, которые запрещали убивать рабов, гарантировали им питание и даже требовали оплачивать некоторые виды рабского труда. Интересно, что в некоторых правовых актах невольников называли "мертвым членом семьи", что исследователи связывают с особенностями жителей Древнего Египта. В то же время дети свободного человека, рожденные рабыней, по желанию отца могли получить статус свободных и даже претендовать на долю наследства наравне с законными отпрысками.

Рабство с США: правовая сторона этого вопроса

Еще одним государством, экономическое процветание которого на раннем этапе развития было основано на использовании рабского труда, является США. Известно, что первые чернокожие невольники появились на территории этой страны в 1619 году. Негры-рабы завозились в Соединенные Штаты вплоть до середины 19 века, и по подсчетам ученых, в эту страну работорговцами было переправлено из Африки в общей сложности 645 000 человек. Интересно, что больше всего законов, касающихся таких “эмигрантов поневоле”, было принято в последние десятилетия перед принятием Тринадцатой поправки. Например, в 1850 году конгресс США издал акт, ухудшающий правовое положение рабов. По нему населению всех штатов, в том числе и тех, где на момент его принятия рабство уже отменили, было предписано принимать активное участие в поимке беглых невольников. Более того, данный закон даже предусматривал наказание для тех свободных граждан, которые помогали неграм, сбежавшим от своих хозяев. Как известно, несмотря на все попытки плантаторов из Южных Штатов сохранить рабство, оно все же было запрещено. Хотя еще около века в различных штатах США действовали унизительные для чернокожего населения сегрегационные законы, ущемляющие их права.

Рабство в современном мире

К сожалению, желание безвозмездно пользоваться плодами труда других людей не искоренено и по сей день. Поэтому ежедневно поступает информация о выявлении все новых случаев трафикинга — купли-продажи и эксплуатации людей. Причем современные работорговцы и рабовладельцы подчас оказываются гораздо более жестокими, чем, например, римские. Ведь тысячелетия назад правовое положение рабов было конкретизировано, и они зависели от воли своих господ лишь частично. Что же касается жертв трафикинга, то очень часто о них никто не знает, и несчастные люди являются игрушкой в руках своих “господ”.

4. Рабство

Когда Шопенгауэр («Parerga», xi, 217) говорит, что есть множество старых и новых свидетельств в поддержку «убеждения, что человек превосходит тигра и гиену в жестокости и безжалостности», немало подобных свидетельств он мог найти в рассказах об обращении римлян с рабами. Известный ученый Бирт приложил много усилий, чтобы доказать, что в целом жизнь раба в Риме была не слишком ужасной. Но мы должны сделать вывод, что нарисованная им картина, пусть и корректная, все же страдает односторонностью. Нам не следует совершать такую же ошибку, но с противоположным знаком, поэтому мы обязаны признать справедливость всего, что говорилось о лучших сторонах римского рабства, которое иногда, возможно, было вполне необременительным. Но сейчас мы покажем другую сторону жизни раба в Риме.

Конечно, очевидно, что такую ценную собственность, как раба, никто не стал бы мучить и пытать непрерывно – и меньше всего в древние времена, когда у каждого человека было несколько рабов, рядом с которыми протекала вся его жизнь. Установлено, что первыми рабами в Риме были военнопленные. Возможно, как считает Моммзен, отсюда берут начало узы священных обязанностей, связывающие хозяина и раба. Так, рабу никогда не позволялось давать показания против своего хозяина. С другой стороны, государство всегда защищало хозяина от рабов, отправляло должностных лиц на поиск беглых рабов и приговаривало всех рабов в доме к смерти, если один из них убивал хозяина. Об этом идет речь в знаменитом пассаже из Тацита («Анналы», xiv, 42), и мы должны рассмотреть его подробно, так как он освещает истинное отношение закона к рабам, как бы мягко к ним ни относились их хозяева. Вот этот отрывок: «Префекта города Рима Педания Секунда убил его собственный раб, то ли из-за того, что, условившись отпустить его за выкуп на волю, Секунд отказал ему в этом, то ли потому, что убийца, охваченный страстью к мальчику, не потерпел соперника в лице своего господина. И когда в соответствии с древним установлением всех проживавших с ним под одним кровом рабов собрали, чтобы вести на казнь, сбежался простой народ, вступившийся за стольких ни в чем не повинных, и дело дошло до уличных беспорядков и сборищ перед Сенатом, в котором также нашлись решительные противники столь непомерной строгости, хотя большинство сенаторов полагало, что существующий порядок не подлежит изменению».

Знаменитый юрист Гай Кассий произнес пылкую речь в защиту жестокого закона. Тацит продолжает: «Никто не осмелился выступить против Кассия, и в ответ ему раздались лишь невнятные голоса сожалевших об участи такого множества обреченных, большинство которых бесспорно страдало безвинно, и среди них старики, дети, женщины; все же взяли верх настаивавшие на казни. Но этот приговор нельзя было привести в исполнение, так как собравшаяся толпа угрожала взяться за камни и факелы. Тогда Цезарь, разбранив народ в особом указе, выставил вдоль всего пути, которым должны были проследовать на казнь осужденные, воинские заслоны».

Блестящий ученый Стар в своем замечательном переводе Тацита справедливо указывает, что поведение толпы, требующей отменить жестокую казнь 400 невинных людей, разительно контрастирует с трусостью и жестокостью богатых и знатных сенаторов. Именно страх перед миллионами рабов, страдающих под игом богатых, вынуждал их настаивать на столь устрашающем приговоре.

Неумолимый закон делал положение рабов в Риме невыносимым. Раб был не человеком, а вещью, с которой ее хозяин мог обращаться по своему усмотрению. В «Институциях» Гая (i, 8, I) говорится: «Рабы находятся во власти их хозяев; у всех народов хозяева властны над жизнью и смертью рабов».

Поэтому мы не должны удивляться, что лишь немногие хозяева считали себя обязанными заботиться о старых и больных рабах. Катон Старший советует продавать «состарившихся волов, порченую скотину, порченых овец, шерсть, шкуры, старую телегу, железный лом, дряхлого раба, болезненного раба, продать вообще все лишнее». Цицерон однажды заявил, что в минуту опасности лучше облегчить корабль, выкинув за борт старого раба, чем хорошую лошадь. Это правда, что самые отвратительные жестокости по отношению к рабам имели место в позднюю эпоху, когда во владении отдельных лиц находилось огромное множество рабов; отсюда и поговорка «Сто рабов – сто врагов». Но Плавт, живший примерно за два века до Христа, показывает, что в жизни раба всегда присутствовали порки и постоянный страх перед распятием.

Об обращении с рабами в осажденном городе пишет Аппиан («Гражданские войны», v, 35). Речь идет о Перузии около 38 года до н. э.: «Подсчитав, сколько осталось продовольствия, Луций запретил давать его рабам и велел следить, чтобы они не убегали из города и не дали бы знать врагам о тяжелом положении осажденных. Рабы толпами бродили в самом городе и у городской стены, падая от голода на землю и питаясь травой или зеленой листвой; умерших Луций велел зарыть в продолговатых ямах, боясь, что сожжение трупов будет замечено врагами, если же оставить их разлагаться, начнутся зловоние и болезни».

Если бы с рабами в целом обращались как с людьми, то не было бы тех восстаний рабов, которые перерастали в настоящие войны. Диодор, понимавший это, пишет: «Когда чрезмерная власть вырождается в зверства и насилия, дух покоренных народов приходит в крайнее отчаяние. Любой, кому в жизни выпал жребий подчиненного положения, спокойно уступает право на славу и величие своему господину; но если тот обращается с ним не как с человеческим существом, он становится врагом своего жестокого хозяина».

Эти восстания изобиловали примерами невероятной жестокости. Отметим несколько особенно интересных моментов. Мы читаем у Диодора, описывающего восстание на Сицилии около 240 года до н. э. (xxxiv, 2): «Около шестидесяти лет после того, как Карфаген лишился власти над островом, сицилийцы процветали. Затем разразилось восстание рабов, и вот что было ему причиной: поскольку сицилийцы нажили огромную собственность и собрали колоссальные богатства, они покупали множество рабов. Рабов толпами пригоняли из темниц и сразу же клеймили особыми знаками. Молодых назначали в скотопасы, остальные получали подходящие занятия. Их труд был очень тяжелым, а одежду и пищу им почти не выдавали. Большинство находило себе пропитание разбоем; всюду происходили убийства, по стране бродили шайки разбойников. Губернаторы пытались положить этому конец, но не могли наказать этих рабов-разбойников, так как их хозяева были слишком могущественны. Им оставалось лишь бессильно взирать на разграбление страны. Хозяева в большинстве своем были римскими всадниками, и губернаторы их боялись, так как те были облечены властью судить всех уличенных в преступлениях чиновников. Рабы же не могли больше терпеть своего отчаянного положения и частых беспричинных наказаний; при всякой возможности они собирались и говорили о бунте и, наконец, набравшись решимости, перешли к действиям».

История этого восстания поражает нас своим безграничным ужасом. Диодор (там же) так описывает поступки восставших рабов: «Они врывались в дома и убивали всех подряд. При этом они не щадили даже грудных младенцев, а вырывали их из рук матерей и разбивали о землю. Ни один язык не повернется описать все чудовищные зверства, которые совершались над женщинами на глазах их мужей».

Диодор упоминает римского землевладельца Дамофила и его жену Мегаллис, прославившихся своей исключительной жестокостью. (Любопытный и важный факт: все имеющиеся у нас свидетельства единодушно говорят о жестоком обращении женщин с рабами.) Диодор пишет, что «Дамофил обращался со своими рабами с крайней жестокостью; его жена Мегаллис не отставала от него в наказании рабов, подвергая их всяческим зверствам». И далее: «Так как Дамофил был человек необразованный и незнатный, то безответственное обладание огромным богатством привело его от надменности к жестокости, и в итоге он навлек погибель на себя и на страну, покупая множество рабов и зверски обращаясь с ними: он клеймил тех, кто родились свободными, но попали в плен и были порабощены. Некоторых он заковывал и держал в темницах, других посылал пасти скот, не давая им ни нормальной пищи, ни необходимой одежды. Ни дня не проходило без того, чтобы он не наказывал кого-нибудь из рабов без должной причины, таким свирепым и безжалостным был он от природы. Его жена Мегаллис с не меньшим удовольствием назначала ужасающие наказания своим служанкам и рабам, которые находились под ее надзором».

Вся ненависть восставших рабов в первую очередь излилась на Дамофила и Мегаллис. Последнюю отдали рабыням, и те после истязаний сбросили ее живую с утеса; Дамофила же зарубили мечами и топорами. С поразительной скоростью на сторону восставших переходили все новые и новые люди – Диодор пишет о 200 тысячах повстанцев. Они выиграли несколько сражений с римской регулярной армией, но, будучи осаждены в нескольких городах (где испытывали такие чудовищные муки голода, что начали пожирать друг друга), в конце концов сдались. Пленников на старинный манер пытали, а затем сбрасывали со скал.

О восстании Спартака знают все. Оно было отмечено аналогичными ужасами. В конце концов последние уцелевшие восставшие – около 6 тысяч человек – были взяты в плен и умерли мучительной смертью на крестах, расставленных вдоль Аппиевой дороги.

Мы уже отмечали, что римские женщины прославились своей жестокостью к рабам. Приведем в доказательство несколько важных отрывков. Овидий так говорит об этом («Наука любви», iii, 235 и далее):

Волосы – дело другое. Расчесывай их беззапретно

И перед всеми раскинь их напоказ по плечам.

Только спокойною будь, сдержись, коли станешь сердиться,

Не заставляй без конца их расплетать и сплетать!

Пусть служанка твоя от тебя не боится расправы:

Щек ей ногтями не рви, рук ей иглой не коли, -

Нам неприятно смотреть, как рабыня, в слезах и в уколах,

Кудри должна завивать над ненавистным лицом.

Он же, говоря о волосах своей возлюбленной, так пишет в «Любовных элегиях» (i, 14):

Были послушны, – прибавь, – на сотни извивов способны,

Боли тебе никогда не причиняли они.

Не обрывались они от шпилек и зубьев гребенки,

Девушка их убирать, не опасаясь, могла…

Часто служанка при мне наряжала ее, и ни разу,

Выхватив шпильку, она рук не колола рабе.

Ювенал рисует еще более отталкивающую картину (vi, 474 и далее):

Стоит труда изучить хорошенько, что делают жены,

Чем они заняты целые дни. Если ночью ей спину

Муж повернет, – беда экономке, снимай, гардеробщик,

Тунику, поздно пришел носильщик будто бы, значит,

Должен страдать за чужую вину – за сонливого мужа:

Розги ломают на том, этот до крови исполосован

Плетью, кнутом (у иных палачи нанимаются на год).

Лупят раба, а она себе мажет лицо да подругу

Слушает или глядит на расшитое золотом платье;

Порют – читает она на счетах поперечные строчки;

Порют, пока изнемогшим секущим хозяйка не крикнет

Грозное «вон!», увидав, что закончена эта расправа.

Домоправленье жены – не мягче двора Фалариса.

Раз уж свиданье назначено ей, должно нарядиться

Лучше обычных дней – и спешит к ожидающим в парке

Или, быть может, скорей, у святилища сводни – Исиды.

Волосы ей прибирает несчастная Псека, – сама-то

Вся растрепалась от таски, и плечи и груди открыты.

«Локон зачем этот выше?» И тут же ремень наказует

Эту вину волоска в преступно неверной завивке.

Если рабыня роняла зеркало на ноги госпоже, ее мгновенно ожидало суровое наказание. Гален в своем трактате «О страстях и их излечении» рассказывает о хозяине, который в припадке гнева кусал рабов, бил их кулаками и ногами, выбивал им глаза или калечил их стилем. Есть сведения, что мать императора Адриана в гневе избивала рабынь. Хризосом упоминает о госпоже, которая раздела свою служанку, привязала к кровати и порола так сильно, что люди, проходящие по улице, слышали вопли несчастной девушки. Наказанная девушка демонстрировала всем свою окровавленную спину, когда сопровождала свою хозяйку в баню.

То, что особенно жестокие хозяева кормили рабами миног в своих садках, – не выдумка, а реальность. Сенека пишет на этот счет («О милосердии», i, 18; «О гневе», iii, 40): «Хотя в отношении рабов дозволено все, общий для всех живых существ закон запрещает поступать известным образом против кого бы то ни было. Любой человек должен возненавидеть Ведия Поллиона даже сильнее, чем ненавидели его рабы, ибо он откармливал мурен человеческой кровью и приказывал любого провинившегося бросать в водоем, представлявший собой не что иное, как яму со змеями. Он заслужил тысячи смертей вне зависимости от того, откармливал ли он мурен для своего стола, бросая им рабов, или же содержал мурен лишь для того, чтобы кормить их таким способом».

Второй отрывок более нагляден: «Август… обедал у Ведия Поллиона. Один из рабов разбил хрустальную чашу; Ведий приказал схватить его, предназначая для отнюдь не обычной казни: он повелел бросить его муренам, которых содержал у себя в огромном бассейне. Кто усомнится, что это было сделано ради удовлетворения прихоти изнеженного роскошью человека? Это была лютая жестокость. Мальчик вырвался из рук державших его и, бросившись к ногам Цезаря, молил лишь об одном: чтобы ему дозволили умереть любой другой смертью, только не быть съеденным. Взволнованный неслыханной доселе жестокостью, Цезарь приказал мальчика отпустить, а все хрустальные чаши перебить перед своими глазами, наполнив осколками бассейн. Так он употребил свое могущество во благо».

Но мягкое обращение с рабами, к которому призывает гуманный Сенека, всегда было исключением, как мы видим из его собственных слов: «В отношении рабов дозволено все». К сожалению, слова Галена («О суждениях Гиппократа и Платона», vi, extr.), по-видимому, ничуть не грешат против правды: «Таковы те, кто наказывает своих рабов за проступки ожогами, беглецам отрубает и калечит ноги, воров лишает рук, обжор – желудков, сплетников – языков…» (см. речь Цицерона в защиту Клуенция, эпизод с отрубленным языком (66, 187), «…короче, наказывая ту часть тела преступника, которая послужила орудием преступления». Да и сам Сенека советует Луцилию следующее («Письма к Луцилию», 47): «Любовь не уживается со страхом. Поэтому, на мой взгляд, ты правильно поступаешь, когда, не желая, чтобы рабы тебя боялись, наказываешь их словами. Побоями наставляют бессловесных животных». Колумелла и Варрон говорят в том же духе. Но сообщения о жестоком обращении с рабами намного более многочисленны; разумеется, подозрительность и суровость хозяев усиливались вместе с ростом числа рабов, и поэтому постоянно изобретались еще более изощренные пытки.

Что касается количества рабов в Риме, можно привести следующие цифры: Эмилий Павел, по некоторым сведениям, привел в Рим 150 тысяч пленников, а Марий – 60 тысяч кимвров и 90 тысяч тевтонов. Иосиф Флавий утверждает, что в конце I века н. э. в Риме было до миллиона рабов. Средиземноморье стало ареной оживленной работорговли, а пираты практиковали похищение обитателей побережья и продажу их в рабство.

Наконец, нельзя забывать, что римский закон запрещал пытать свободного человека, но всегда поощрял этот жестокий метод выбивания показаний из рабов. Показания раба, данные не под пыткой, вообще не принимались во внимание. Пытка обязательно сопровождала допрос любого не свободнорожденного человека. Она включала в себя все виды порки, а также чудовищные истязания, позаимствованные Средневековьем у Рима и столетиями применявшиеся при каждом важном расследовании. В число орудий пытки входили fidiculae – веревки для разрывания суставов, equuleus – козлы, на которые сажали раба и выворачивали ему члены из суставов либо воротом, либо гирями, привязанными к ногам; на голую кожу рабам клали раскаленные металлические пластины, применялись и ужасные кожаные бичи, снабженные шипами и костяшками для усиления эффекта. Чтобы добиться признания, следователи не стеснялись пытать даже рабынь. Тацит («Анналы», xv, 57) описывает пытку девушки-рабыни, от которой добивались показаний о заговоре против Нерона: «Между тем Нерон, вспомнив, что по доносу Волузия Прокула содержится в заключении Эпихарида, и полагая, что женское тело не вытерпит боли, велит терзать ее мучительными пытками. Но ни плети, ни огонь, ни ожесточение палачей, раздраженных тем, что не могли справиться с женщиной, не сломили ее и не вырвали у нее признания. Итак, в первый день допроса ничего от нее не добились. Когда на следующий день ее в носильном кресле тащили в застенок, чтобы возобновить такие же истязания (изувеченная на дыбе, она не могла стоять на ногах), Эпихарида, стянув с груди повязку и прикрепив к спинке кресла сделанную из нее петлю, просунула в нее шею и, навалившись всей тяжестью тела, пресекла свое и без того слабое дыхание».

Валерий Максим рассказывает о рабе, «еще почти ребенке», которого подвергли ужасным пыткам – его секли, жгли металлическими пластинами, вырывали конечности из суставов. Этот случай автор приводит как пример верности рабов. Из его рассказа, а также из рассказа Тацита, мы видим, сколь мало внимания обращалось на пол и возраст пытаемых, если они не были свободнорожденными. Очень интересно проследить, как Римское государство со времен империи пыталось принять меры против самых вопиющих случаев жестокости по отношению к рабам. Без сомнения, отчасти это произошло вследствие изменения социальных условий; но возможно, сыграло свою роль и распространение гуманных идей, какие мы находим в первую очередь у Сенеки, а позже – в христианских сочинениях. Вскоре после основания империи был принят закон, запрещавший хозяевам осуждать своих рабов на бои с дикими зверями и передававший это право официальным судьям («Дигесты», xlviii, 8, II, 2). Со времен Антонина Пия раб, считавший, что с ним слишком жестоко обращаются, мог пожаловаться муниципальному судье, а при известных обстоятельствах мог быть продан другому хозяину. Клавдий постановил, что рабы, из-за болезни брошенные своими хозяевами, становятся свободными. Адриан лишил хозяев права убивать рабов по своему усмотрению и продавать их в цирки, а Константин приравнял умышленное убийство раба к убийству свободного человека («Дигесты», i, 12, I; Спартиан. Адриан, 18; Кодекс Юстиниана, ix, 14). Эпохой Адриана датируется многозначительная формула: patria potestas in pietate debet, non atrocitate consistere («отцовская власть должна выражаться в любви, а не в жестокости»).

Мы не должны забывать, что распространение этих гуманных взглядов в немалой степени обязано изменению экономических условий. После того момента, как римляне лишились возможности проводить дальнейшие завоевания и ограничились улучшением организации и управления своей колоссальной империей, важнейшие источники рабов (ввоз военнопленных и похищения) существенно уменьшились. Известно, что количество рабов достигло максимума в начале имперской эпохи.

Данный текст является ознакомительным фрагментом. Из книги История рабства в античном мире. Греция. Рим автора Валлон АнриТОМ II – РАБСТВО В РИМЕ Глава первая. СВОБОДНЫЙ ТРУД И РАБСТВО В ПЕРВЫЕ ВЕКА РИМА Выводы, к которым мы пришли на основании изучения истории общественных отношений в Греции, касающихся влияния рабства, могут быть проверены и найдут себе подтверждение в истории Рима. Число

Из книги Сексуальная жизнь в Древнем Риме автора Кифер Отто4. Рабство Когда Шопенгауэр («Parerga», xi, 217) говорит, что есть множество старых и новых свидетельств в поддержку «убеждения, что человек превосходит тигра и гиену в жестокости и безжалостности», немало подобных свидетельств он мог найти в рассказах об обращении римлян с

Из книги От рабства к рабству [От Древнего Рима к современному Капитализму] автора Катасонов Валентин ЮрьевичГлава VIII. Рабство социальное и рабство духовное Как имеющие на ногах оковы не могут удобно ходить, так и те, которые собирают деньги, не могут взойти на небо. Прп. Иоанн Лествичник Рабство богатства тяжелее всякого мучения, о чем хорошо знают все те, которые удостоились

Из книги История России от древнейших времен до начала XX века автора Фроянов Игорь ЯковлевичРабство Наряду с зависимыми крестьянами к частновладельческим хозяйствам принадлежали рабы-холопы. Холопы, получавшие от господина небольшой надел земли в собственность, назывались страдниками (страда - сельскохозяйственные работы). Основной их обязанностью была

Из книги Голосуйте за Цезаря автора Джонс ПитерРабство Рабство было в древнем мире совершенно обычным явлением. Большинство рабов приобреталось на невольничьих рынках - мужчины, женщины и дети, плененные в ходе войн либо захваченные пиратами, а затем перепроданные. Они были такими же, как вы и я, с разными интересами

Из книги Величие Вавилона. История древней цивилизации Междуречья автора Саггс ГенриРабство Рабы (в обычном понимании) были, но они никогда не составляли большинство населения, и работа всей общины никогда не зависела от них. В раннединастическом периоде они не были важным социальным элементом и в основном состояли из военнопленных. Таких рабов

Из книги Колониальная эра автора Аптекер ГербертIII. Рабство и капитализм Первым по времени районом вне Европы, вызвавшим праведные воздыхания благочестивых миссионеров, привлекшим к себе благосклонные взоры алчных купцов и освященные мечи милостивых государей, явился тот земельный массив, который был расположен

Из книги Самоубийство Украины [Хроника и анализ катастрофы] автора Ваджра Андрей7. Рабство На данный момент Украина является лидером Восточной Европы по количеству оказавшихся в рабстве людей. Ежегодно в стране жертвами работорговли становятся 117 тыс. человек!Наши «свидоми» правители очень любят рассуждать о том, что некий украинский народ на

Из книги Всемирная история. Том 2. Бронзовый век автора Бадак Александр НиколаевичРабство В период Шан (Инь) рабы не имели своего наименования, но существовало несколько иероглифов для обозначения рабов, что особенно характерно для раннего периода рабовладельческого общества. К примеру, иероглиф «ну», обозначающий понятие «раб», изображал человека,

Из книги Ящик Пандоры автора Гунин Лев Из книги Варвары. Древние германцы. Быт, Религия, Культура автора Тодд МалькольмРАБСТВО В древней Германии существовало рабство, но нам трудно определить, насколько же оно было распространено. В некоторых областях рабов было больше, чем в других: например, у маркоманнов во II в. и у аламаннов в IV. Эти области находились неподалеку от римских границ:

автора Бадак Александр НиколаевичРабство В период Западного Чжоу рабы составляли довольно многочисленный слой общества. Первоначально иероглиф «минь» значил «раб». Позже для обозначения стали употреблять слова: «лиминь», «цнь-ли», «мяоминь», «ваньминь». В рабовладельческом обществе рабы

Из книги Всемирная история. Том 3 Век железа автора Бадак Александр НиколаевичРабство Рабство гомеровского периода существенно отличается от рабства позднего времени. В своей основе оно носило патриархальный характер, о чем свидетельствуют и термины, обозначавшие их «домочадцы», так как в гомеровское время рабы фактически входили в состав семьи

Из книги Человек в Африке автора Тернбул Колин М.Глава 7. Рабство Оби н’кьере оби асе (Ни один человек не имеет права раскрывать происхождение другого) Пословица акан Иногда в защиту европейских работорговцев, орудовавших в Западной Африке, говорят, что сами африканцы тоже были рабовладельцами. Будь это даже так, это

Из книги Миссия России. Национальная доктрина автора Вальцев Сергей ВитальевичРабство Недавно в центре Москвы, напротив храма Христа Спасителя, был установлен памятник государю Александру II, на котором начертаны следующие слова: «Отменил в 1861 г. крепостное право в России и освободил миллионы крестьян от многовекового рабства».Многовековое

Из книги Быт и нравы царской России автора Анишкин В. Г.В Древнем Риме в период между III в. до н. э. и II в. н. э. рабовладельческий строй достиг наибольшего развития. Поэтому возникновение, расцвет и упадок рабовладельческого общества лучше всего можно проследить, изучая историю Древнего Рима.

Рабы появились в Риме с незапамятных времен, когда он был маленьким городом, центром примитивного земледельческого народа. Римляне жили тогда большими семьями - фамилиями. Возглавлял семью «отец фамилии». Он распоряжался всем имуществом семьи, а также трудом, судьбой и самой жизнью своих детей, внуков, правнуков и немногочисленных рабов, принадлежавших к фамилии. Рабы по положению тогда еще не очень отличались от свободных членов фамилии, подчиненных ее главе. Те и другие не могли иметь своего имущества, перед законом их представлял «отец фамилии», все они участвовали в культе покровителей фамилии - богов Ларов. У имевшегося в каждом доме алтаря Ларов раб искал спасения от гнева господина.

Различие между свободными и несвободными членами фамилии проявлялось только после смерти ее главы: свободные сами становились полноправными «отцами» своих фамилий, а рабы вместе с другим имуществом переходили к наследникам умершего главы фамилии. В ту пору рабы еще до некоторой степени признавались людьми. Они сами отвечали за преступления, совершенные против посторонних лиц, хотя бы и сделанные по приказу хозяина. В условиях натурального хозяйства, когда каждая фамилия сама обеспечивала свои хозяйственные нужды и редко покупала что-либо на стороне, еще не было надобности чрезмерно эксплуатировать рабов, трудившихся вместе с господином и его семьей. Однако постепенно положение менялось. Непрерывные победоносные войны за землю и добычу превратили Рим в центр огромной державы.

Приток материальных ценностей, знакомство с высокой культурой и более утонченным образом жизни Древней Греции и восточных государств со временем изменили старый крестьянский Рим. Войны, участие в эксплуатации завоеванных провинций обогатили многих римлян. Они скупали земли, строили для себя новые городские дома и сельские виллы, приобретали произведения искусства и предметы роскоши, давали детям хорошее образование.

Для всего этого требовались деньги. Нажить их можно было продажей сельскохозяйственной и ремесленной продукции. Сил членов семьи для ее разраставшегося производства уже не хватало, к тому же богатые люди стали презирать физический труд. Свободные же бедняки предпочитали вербоваться в армию, работать на больших строительствах, предпринимавшихся государством, или жить на государственное пособие, которое выплачивалось бедным гражданам за счет военной добычи и дани с провинций. Поэтому основной рабочей силой в сельском хозяйстве и ремесле становились рабы, и число их все возрастало. Именно в этих отраслях использовалась основная масса римских рабов.

Но рабы были нужны не только для производства товаров. Росла страсть римлян к зрелищам, особенно к боям гладиаторов, и гладиаторские школы пополнялись рабами. Богатые римляне обзаводились многочисленными слугами, среди которых были не только повара, кондитеры, цирюльники, горничные, конюхи, садовники и т. п., но и ремесленники, библиотекари, врачи, педагоги, актеры, музыканты. Политические деятели нуждались в достаточно ловких и образованных доверенных агентах, всецело от них зависевших. Рабы проникали во все сферы жизни, росло их число, множились их профессии.

Рабами становились дети рабынь. В рабство попадали задолжавшие римским дельцам провинциалы. Рабов скупали в провинциях, привозили из-за рубежа. Их поставляли на специальные рынки пираты, которые захватывали людей на кораблях и в прибрежных селениях. На невольничьих рынках выше всего ценились уроженцы Греции и Малой Азии, обученные ремеслам, а иногда и наукам. За них платили по нескольку десятков тысяч сестерциев.

Но основное количество рабов в III-I вв. до н. э. Рим получал в результате завоевательных войн и карательных экспедиций. Захваченных в бою пленников и жителей мятежных провинций обращали в рабство. Так, при расправе над восставшим Эпиром одновременно было продано в рабство 150 тыс. человек. В сельском хозяйстве трудились италики, галлы, фракийцы и македонцы. В среднем простой раб стоил 500 сестерциев, примерно столько же, сколько стоила 1/8 га земли.

В III в. до н. э. был издан закон, приравнивавший раба к домашнему животному. Раба называли «говорящим орудием». Отныне за любые действия раба отвечал его хозяин. Раб обязан был ему слепо повиноваться, даже если господин приказывал ему совершить убийство или грабеж. Хозяин мог его убить, заковать в цепи, заточить в домашнюю тюрьму (эргастул), сдать в гладиаторы, сослать на работу в рудники. И уж, конечно, только сам владелец определял, сколько часов в день должен трудиться раб и как следует его содержать. Особенно тяжким было положение сельских рабов. Знаменитый деятель II в. до н. э. Катон Цензор, создавший руководство по ведению сельского хозяйства, сводил рацион рабов до необходимого минимума. Он считал, что раб должен за день наработаться так, чтобы вечером заснуть мертвым сном: тогда ему не будут приходить в голову нежелательные мысли. Выходить за границы имения, общаться с посторонними, даже участвовать в религиозных церемониях рабу запрещалось. По закону раб не мог иметь семьи, его родственные связи не признавались. Лишь в виде особой милости господин мог разрешить рабу завести некое подобие семьи и воспитывать своих детей.

Несколько иным было положение рабов в городском ремесле. Умелых мастеров, чьи изделия отвечали вкусам взыскательного покупателя, нельзя было заставить работать только из-под палки. Им часто предоставляли некоторую самостоятельность, давали возможность собрать деньги на выкуп. Городские рабы повседневно общались со свободными ремесленниками и трудящейся беднотой, входили иногда в их профессиональные и религиозные объединения - коллегии.

Особое место занимали образованные рабы. Их хорошо содержали, часто отпускали на свободу, и в последние два века республики из их числа вышли многие деятели римской культуры. Так, отпущенными на волю рабами были первый римский драматург и организатор римского театра Ливии Андроник и знаменитый комедиограф Теренций. Большинство врачей и преподавателей грамматики (включавшей и литературоведение) и ораторского искусства составляли вольноотпущенники.

Положение той или иной группы рабов определяло и ее место в классовой борьбе. Городские рабы обычно выступали вместе со свободной беднотой. Сельские рабы не имели союзников, но, как самые угнетенные, они были и наиболее активными участниками восстаний II-I вв. до н. э. В эти века бурного развития рабовладения и особенно жестокой эксплуатации рабов классовая борьба носила очень острый характер. Рабы бежали за границы римской державы, убивали господ, во время войн переходили на сторону противников ненавистного им Рима и во II в. до н. э. не раз поднимали восстания.

В 138 г. до н. э. в Сицилии, где в то время было множество пленных рабов из Сирии и Малой Азии, началась первая большая война рабов. Восставшие выбрали своим царем Эвна, принявшего обычное для сирийских царей имя Антиоха. Вторым их вождем был выдвинут уроженец Киликии - Клеон. При вождях состоял выборный совет. Повстанцам удалось захватить значительную часть Сицилии и в течение шести лет, до 132 г. до н. э., успешно отражать натиск римских легионов. Лишь с большим трудом римляне овладели крепостями повстанцев Энной и Тавромением, подавили восстание и расправились с его вождями.

Остатки древнеримской мельницы.

Но уже в 104 г. до н. э. в Сицилии вспыхнуло новое восстание рабов. Снова были избраны совет и два вождя - провозглашенный царем Трифон и Афенион. Они захватили обширную территорию. Только в 101 г. до н. э. повстанцы были разгромлены и их столица Триокало захвачена. Сицилийские восстания вызвали отзвук и среди рабов Италии, поднявших мятежи в нескольких городах.

Земледельческие работы. Римская мозаика. Северная Африка. III в. н. э.

Наивысшего напряжения борьба рабов достигла в восстании Спартака. В 74 г. до н. э. 78 гладиаторов, среди которых был и фракиец Спартак, бежали из гладиаторской школы в Капуе; беглецам удалось захватить повозки с оружием для гладиаторов. Они обосновались на вулкане Везувий, куда стали стекаться бежавшие из окрестных имений рабы. Вскоре их отряд дошел до 10 тыс. человек. Вождем был избран Спартак - талантливейший организатор и полководец. Когда против рабов выступил трехтысячный отряд под командой Клодия, занявший подступы к Везувию, воины Спартака сплели из виноградных лоз канаты и по ним неожиданно спустились с неприступной кручи в тыл Клодию, откуда они нанесли ему сокрушительный удар. Новые победы позволили Спартаку завладеть значительной частью южной Италии. В 72 г. до н. э., имея уже 200 тыс. человек, он двинулся на север. Против восставших были посланы армии под командованием обоих римских консулов. Спартак разгромил их и достиг города Мутина на севере Италии.

Внутренний вид римского Колизея. Видны расположенные под ареной служебные помещения для гладиаторов и клетки для диких зверей.

Некоторые историки считают, что Спартак стремился перейти Альпы и вывести рабов в еще свободные от римского ига земли. Другие полагают, что он намеревался, увеличив еще больше свое войско, идти на Рим. И действительно, хотя из Мутины путь к Альпам был открыт, а римское правительство еще не располагало силами, чтобы преградить Спартаку путь на север, он снова повернул на юг. Он задумал пройти всю Италию, привлекая новых повстанцев, затем переправиться на кораблях пиратов в Сицилию и там поднять многочисленных рабов. Тем временем правительство успело собрать армию, во главе которой стал Красе - видный политический деятель и богатейший человек Рима. Жестокими карами, прибегая к децимации - казни каждого десятого солдата в частях, оказавшихся неустойчивыми, Красе восстановил дисциплину в своих отрядах. Двигаясь вслед за Спартаком, он оттеснил повстанцев на Бруттийский полуостров. Они оказались между морем и римским войском. Пираты обманули Спартака, не дали судов и сорвали план переправы в Сицилию. В героическом порыве Спартак сумел прорваться через укрепления Красса в Луканию. Здесь и произошла последняя битва с Крассом. Спартак был убит, его армия разгромлена. Тысячи повстанцев были распяты на крестах. Лишь немногие спаслись, они еще несколько лет продолжали борьбу и в конце концов были перебиты. В. И. Ленин называл Спартака одним из самых выдающихся героев одного из самых крупных восстаний рабов. Почему же рабы не могли победить? Победоносная революция возможна лишь тогда, когда существующий способ производства уже изжил себя, когда на смену ему идет новый, более передовой. Рабовладельческий же способ производства был тогда в самом расцвете и еще продолжал развиваться. Никакой программы переустройства общества у рабов не было. Рим был на вершине своего военного и политического могущества. И хотя между римской беднотой и богатой знатью шла острая борьба (см. ст. «Борьба за землю в Древнем Риме»), сельские рабы не нашли союзников среди римских граждан. Восстания сельских рабов, на труде которых зиждилась основная отрасль римского хозяйства, пугали не только богатых, но и бедных. Наконец, и сами рабы, поставленные вне закона, вне общества граждан, разобщенные, не имевшие никакой организации, уроженцы различных стран, не могли осознать себя единым классом.

Гладиаторы. Римская мозаика.

После гибели Спартака больших восстаний рабов Рим уже не знал. Но рабы никогда не прекращали свою борьбу, протекавшую в разных формах. Репрессия против рабов усилились в конце I в. до н. э., когда после гражданских войн единоличным правителем государства в 27 г. до н. э. стал император Август. При нем сбежавших во время гражданских войн рабов казнили или возвращали господам, под страхом смерти рабам запрещалось вербоваться в воинские части, что иногда допускалось во время гражданских войн. Был издан закон: если господина убивали, всех рабов убитого, находившихся под одной кровлей или на расстоянии окрика, подвергали пыткам и казнили за то, что они не пришли на помощь. «Ибо, - гласил закон, - рабу надлежит ставить жизнь и благо господина выше своих собственных».

События последних лет республики показали, что отдельные господа уже бессильны противостоять рабам. С установлением империи функцию их подавления государство взяло на себя. Вместе с тем, боясь выступлений доведенных до отчаяния рабов, императоры были вынуждены все более ограничивать самоуправство господ. Рабы особенно жестоких хозяев могли просить императорских чиновников, чтобы их принудительно продали более человечным владельцам. У господ было отнято право убивать рабов, отдавать их в гладиаторы и на рудники, постоянно держать в эргастулах и оковах. Такие наказания отныне мог налагать только суд.

В I в. до н. э.- I в. н. э. сельское хозяйство и ремесло в Италии достигли очень высокого уровня. Однако расцвет рабовладельческого производства был недолгим. Несмотря на все старания хозяев, производительность рабского труда повышалась мало. Рабы по-прежнему ненавидели господ, при случае убивали их, уходили в отряды разбойников, бежали за границы империи, переходили к ее врагам. «Проворство и ум в рабе, - писал агроном IV в. н. э. Палладий,- всегда близки к неповиновению и злоумышлению, тупость же и медлительность - к добродушию и покорности». А другой агроном I в.н.э. - Колумелла, советуя не пожалеть 8000 сестерциев на покупку ученого виноградаря, замечает, что таких виноградарей из-за их более живого ума и строптивости приходится ночью держать в эргастулах и выгонять на работу в колодках. Рабов нельзя было заставить работать с тщательностью, диктуемой агрономическим опытом. Сельское хозяйство перестало прогрессировать. Тот же Колумелла писал: «Дело не в небесном гневе, а в нашей вине. Мы отдаем сельское хозяйство, как палачу на расправу, самому негодному из рабов».

Чем обширнее было поместье, тем труднее было следить за рабами, поэтому раньше других пришли в упадок крупные хозяйства - латифундии. Не удивительно, что во II-III вв. н. э. обширные земельные пространства в латифундиях оставались необработанными и приходили в запустение.

Жизнь заставила самих рабовладельцев изменить условия жизни и труда рабов не только в ремесле, но и в сельском хозяйстве. Чтобы заинтересовать раба в результатах его труда, землевладельцы нередко выделяли ему собственное хозяйство - пекулий, включавшее землю, орудия производства, а иногда и других рабов. Формально владельцем пекулия оставался господин, но раб, обладатель пекулия, отдавал ему только часть продукта, остальное сохранял для своей семьи. Еще чаще раба отпускали на волю бесплатно или за выкуп, но с тем чтобы часть времени отпущенный работал на господина. Во II-III вв. н. э. большая часть земли в латифундии дробилась на мелкие участки, сдававшиеся в аренду рабам, вольноотпущенникам и свободным. Такие арендаторы назывались колонами. Так же дробились на части и сдавались в аренду большие мастерские.

К концу Римской империи рабы не исчезли, но были оттеснены на задний план колонами. В то же время колоны попадали во все большую зависимость от землевладельца, а в начале IV в. н. э. они были прикреплены к земле. И независимо от того, был ли колон (держатель участка, посаженный на землю) раб или свободнорожденный, его продавали вместе с его участком.

Колоны же теперь стали главными участниками классовой борьбы. Они поднимали восстания, длившиеся с III по V в. н. э. Ослабляя империю, эти восстания облегчили соседним с империей народам победу над ней.

Колоны были уже предшественниками средневековых крепостных крестьян. С кризисом рабовладельческого способа производства зарождались новые феодальные отношения (подробнее об этом см. ст. «Европа на рубеже древности и средних веков»). Рабство, первоначально способствовавшее расцвету сельского хозяйства, ремесла, политической мощи и культуры Рима, в конце концов из-за непримиримых противоречий между рабами и рабовладельцами привело к окончательному упадку и гибели римскую державу.

Развитие рабовладения в Риме. Концентрация земель и образование латифундий. Со второй половины II в. до н.э. начинается период наивысшего развития рабовладельческого способа производства в римском обществе. Завоевательные войны, которые велись римлянами примерно в течение 120 лет в бассейне западного, а затем и восточного Средиземноморья, содействовали притоку на невольничьи рынки огромных масс рабов. Еще во время первой Пунической войны взятие Агригента (262 г.) дало римлянам 25 тысяч пленных, которые и были проданы в рабство. Шесть лет спустя консул Регул, одержав победу над карфагенянами при мысе Экноме (256 г.), отправил в Рим 20 тысяч рабов. В дальнейшем эти цифры неуклонно растут. Фабий Максим при взятии Тарента в 209 г. продал в рабство 30 тысяч жителей. В 167 г. при разгроме городов Энира консулом Эмилием Павлом было продано в рабство 150 тысяч человек. Окончание III Пунической войны (146 г.) ознаменовалось продажей в рабство всех жителей разрушенного Карфагена. Даже эти отрывочные, разрозненные и, видимо, далеко не всегда точные цифры, приводимые римскими историками, дают представление о тех многотысячных массах рабов, которые хлынули в Рим.

Огромный количественный рост рабов привел к качественным изменениям в социально-экономической структуре римского общества: к преобладающему значению рабского труда в производстве, к превращению раба в основного производителя римского общества. Эти обстоятельства и знаменовали собой полную победу и расцвет рабовладельческого способа производства в Риме.

Но преобладание рабского труда в производстве неизбежно приводило к вытеснению мелкого свободного производителя. Так как Италия в это время продолжала сохранять характер аграрной страны, то здесь этот процесс, в первую очередь, и наиболее наглядно развернулся в области сельскохозяйственного производства, причем он складывался из двух неразрывно связанных между собой явлений: концентрации земель и образования крупных рабовладельческих поместий (так называемых латифундий) и одновременно обезземеливания и пауперизации крестьянства.

ДоII в до н.э. в сельском хозяйстве Италии преобладали мелкие и средние хозяйства, отличавшиеся своим натуральным характером и покоившиеся в основном на труде свободных производителей. По мере развития рабовладения в Риме эти хозяйства начинают вытесняться хозяйствами совершенно иного типа, основанными на системе массовой эксплуатации рабского труда и производящими продукцию уже не только для удовлетворения собственных нужд, но и для продажи. Римский историк Аппиан так изображает этот процесс: "Богачи, заняв большую часть этой неподеленной земли и вследствие давности захвата надеясь, что у них ее не отберут, стали присоединять к своим владениям соседние участки бедных, частью-скупая их за деньги, частью отнимая силой, так что в конце концов в их руках вместо небольших поместий оказались огромные латифундии. Для обработки полей и охрани стад они стали покупать рабов..." (10;52)

Таким хозяйством, рассчитанным на развитие в нем товарного производства и основанным на эксплуатации труда рабов, является образцовая вилла, описываемая знаменитым римским государственным деятелем Катоном Старшим в его специальном труде "О земледелии". Катон описывает поместье, имеющее комплексное хозяйство: масличную рощу в 240 югеров (60 га), виноградник в 100 югеров (25 га), а также зерновое хозяйство и пастбище для скота. Организация труда в таком поместье строится, в первую очередь, на эксплуатации рабов. Катон указывает, что на уход за виноградником в 100 югеров требуется не менее 14 рабов, на оливковый сад в 240 югеров - 11 рабов. Катон дает детальные советы относительно того, как следует рациональнее эксплуатировать труд рабов, рекомендуя занимать их делом и в дождливые дни, когда работы в поле но производятся, и даже в дни религиозных праздников. Во главе управления имением стоит вилик, выбираемый из числа наиболее преданных и сведущих в сельском хозяйстве рабов, жена вилика выполняет обязанности ключницы и кухарки.

Катона чрезвычайно интересует вопрос о рентабельности отдельных отраслей сельского хозяйства. "Если меня спросят,- пишет он,- какие имения следует поставить на первое место, я отвечу так: на первое место следует поставить виноградник, дающий вино хорошего качества и в изобилии, на второе место- орошаемый огород, на третье - ивовую посадку (для плетения корзин),на четвертое - оливковую рощу, на пятое - луг, на шестое - хлебное поле, на седьмое - лес". Из этих слов ясно, что зерновые культуры, являвшиеся преобладающими в хозяйствах старого типа, теперь отступают далеко назад по сравнению с более рентабельными отраслями сельского хозяйства (садово-огородные культуры и скотоводство).

Таким образом, проблема товарности хозяйства во времена Катона выдвигается на первый план. Неслучайно, разбирая вопрос о покупке имения, Катон сразу же дает совет обращать внимание не только на плодородие почвы, но и на то, чтобы "поблизости был значительный город, море, судоходная река или хорошая дорога", имея в виду перевоз и продажу продуктов. "Хозяин должен стремиться,- говорит Катон,- побольше продавать и поменьше покупать".

Катон описывает в своем труде поместье средних размеров, типичное для средней. Италии. Но на юге Италии, а также в Сицилии и Африке возникали огромные латифундии, насчитывавшие сотни и тысячи югеров. Они также основывались на эксплуатации рабского труда в массовых масштабах и преследовали цель повышения доходности сельского хозяйства.

Обратной стороной процесса развития латифундий, как уже упоминалось, было обезземеливание и разорение крестьянства. Из вышеприведенных слов Аппиана видно, что мелкие и средние крестьянские хозяйства гибли не столько вследствие экономической конкуренции латифундиалъных поместий, сколько вследствие захватов земель крупными рабовладельцами. Разрушительное действие на крестьянские хозяйства оказали и беспрерывные войны III-II вв., ведшиеся на территории Италии. За время войны с Ганнибалом, по данным некоторых источников, погибло около 50% всех крестьянских усадеб средней и южной Италии. Далекие походы в Испанию, Африку, Малую Азию, отрывая крестьян на долгое время от их хозяйств, также содействовали упадку мелкого и среднего землевладения в Италии. (12;102)

Обезземеленные крестьяне частично превращались в арендаторов или наемных батраков, сельскохозяйственных рабочих. Но так как к найму последних прибегали, только в страдную нору (покое, жатва, сбор винограда ит. д.), то батраки не могли рассчитывать на сколько-нибудь обеспеченный и постоянный заработок. Поэтому огромные массы крестьян хлынули в город. Меньшая часть из них занялась производительным трудом, т. е. превратилась в ремесленников (хлебопеков, суконщиков, сапожников и т.п.) или строительных рабочих, некоторые занялись мелкой торговлей.

Но подавляющая масса этих разоренных людей не могла найти себе постоянной работы. Они вели жизнь бродяг и нищих, наполняя собой форум и рыночные площади. Они ничем не брезгали в поисках случайного заработка: продажей голосов на выборах, лжесвидетельскими показаниями в судах, доносами и воровством- и превратились в деклассированный слой населения, в античный пролетариат. Они жили за счет общества, жили на те жалкие подачки, которые им перепадали от римских богачей или политических авантюристов, искавших популярности; а затем и за счет государственных раздач; в конечном итоге, они жили за счет варварской эксплуатации рабского труда.

Таковы наиболее существенные изменения в римской экономике и социальной жизни римского государства во II в. до н.э. Однако картина этих изменений будет далеко не полна, если не остановиться на развитии торговли и денежно-ростовщического капитала в Риме.

Развитие торговли и денежно-ростовщического капитала. Превращение Рима в крупнейшую средиземноморскую державу содействовало широкому развитию внешней торговли. Если нужды римского населения в предметах ремесленного производства в основном удовлетворялись местной мелкой промышленностью, то сельскохозяйственные продукты ввозились из западных провинций, а предметы роскоши из Греции и стран эллинистического Востока. Выдающуюся роль в мировой торговле играл в III в. до н.э. Родос, после же падения Коринфа в качестве крупнейшего торгового центра выдвигается Делос, который в скором времени стягивает к себе не только всю коринфскую, но и родосскую торговлю. На Делосе, где встречались купцы различных стран, возникают торгово-религиозные (они находились "под покровительством" того или иного божества) ассоциации италийских купцов, главным образом - кампанцев греков. (14;332)

Римские завоевания обеспечивали непрерывный приток ценностей и денежного капитала в Рим. После первой Пунической войны римская казна получила 3200 талантов контрибуции (1 талант = 2400 руб.). Контрибуция, наложенная на карфагенян после второй Пунической войны, равнялась 10000 талантов, а на Антиоха III после окончания Сирийской войны- 15000 талантов. Военная добыча победоносных римских полководцев была колоссальной. Плутарх описывает триумфальный въезд в Рим победителя при Пидне Эмилия Павла. Триумф длился три дня, в течение которых непрерывно проносили и везли на колесницах захваченные произведения искусства, драгоценное вооружение, огромные сосуды, наполненные золотой и серебряной монетой. В 189 г. после битвы при Магнезии римляне захватили в качестве военной добычи 1230 слоновых клыков, 234 золотых венка, 137 000 фунтов серебра (1 римск. фунт=327 г), 224 000 серебряных греческих монет, 140 000 македонских золотых монет, большое количество изделий из золота и серебра. Вплоть до II в. Рим испытывал известный не достаток в серебряной монете, но после всех этих завоеваний, в особенности после освоения испанских серебряных рудников, римское государство получило полную возможность обеспечить серебряную основу своей денежной системы.

Все эти обстоятельства привели к чрезвычайно широкому развитию денежно-ростовщического капитала в римском государстве. Одной из организационных форм развития этого капитала были компании откупщиков, бравшие на откуп различные виды общественных работ в самой Италии, а также и главным образом откуп налогов в римских провинциях. Они занимались и кредитно-ростовщическими операциями, причем особенно широко в провинциях, где оставались в силе законы и обычаи, поддерживающие продажу в рабство за долги и где ссудный процент был почти ничем не ограничен и доходил до 48- 50%. Так как торговыми, откупными и ростовщическими операциями занимались представители римского всаднического сословия, то они превращаются в новый слой римской рабовладельческой знати, в торгово-денежную аристократию.

Столь существенные изменения в экономике и социальной жизни Рима подтверждают мысль о том, что рижское рабовладельческое общество переходило к новому, высшему этапу своего развития, который К. Маркс определил как "...рабовладельческую систему, направленную на производство прибавочной стоимости". Это определение раскрывает истинную природу и историческое значение рассмотренных выше явлений: победу рабовладельческого способа производства и превращение раба в основного производителя, развитие товарного производства, рост торгового и денежно-ростовщического капитала, а также образование новых социальных слоев римского рабовладельческого общества - античного люмпенпролетариата, с одной стороны, и слоя торгово-денежной аристократии (всадничества), - с другой.

Буржуазные фальсификаторы истории, начиная от "патриархов модернизации" античного мира Моммзена и Эд. Мейера и вплоть до их современных эпигонов, настойчиво твердят о развитии капитализма в древнем Риме. Хватаясь за чисто внешние аналогии, они говорят о наличии капиталистических форм хозяйства, о "банковской системе", об образовании класса капиталистов и пролетариата. Однако все эти утверждения, являющиеся в конечном счете апологией капиталистического строя, не выдерживают серьезной критики. Модернизаторы античной истории игнорируют вопрос о способе производства, игнорируют тот основной факт, что при рабовладельческом способе производства, при котором основой производственных отношений является собственность рабовладельца на средства производства, а также на работника производства, т. е. раба, рабочая сила последнего не продается и не покупается, т. е, не является товаром. Следовательно, в основе рабовладельческого способа производства лежит внеэкономический, натуральный способ присвоения рабочей силы, что и отличает этот способ производства в принципе и достаточно четко от капиталистического способа производства. (24;98)

Маркс неоднократно подчеркивал, что "события, поразительно аналогичные, но происходящие в различной исторической обстановке, приводят к совершенно разным результатам". Так, говоря о влиянии торговли и купеческого капитала на античное общество, Маркс специально отмечает, что в силу господства определенного способа производства оно "...постоянно имеет своим результатом рабовладельческое хозяйство". И. В. Сталин в своем труде"Экономические проблемы социализма в СССР" писал: "Говорят, что товарное производство всё же при всех условиях должно привести и обязательно приведёт к капитализму. Это неверно". И дальше: "Товарное производство старше капиталистического производства. Оно существовало при рабовладельческом строе и обслуживало его, однако не привело к капитализму".

Такова истинная сущность и историческое значение тех изменений, которые произошли в экономике римского рабовладельческого общества во II в. до н.э.

Кризис политических форм римской республики. Глубокие процессы и принципиальные изменения, произошедшие в экономической основе римского рабовладельческого общества, не могли не оказать влияния на политические взаимоотношения и формы государственного устройства древних римлян. Политическая надстройка римского общества становится уже не соответствующей его экономическому базису - консервативной и мешающей его развитию. Это обстоятельство должно было неизбежно привести к кризису политической надстройки, к кризису старых форм и учреждений римской рабовладельческой республики. Более того, это обстоятельство должно было неизбежно привести к замене старой политической надстройки новыми политическими и правовыми учреждениями, соответствующими изменившемуся базису и активно содействующими его оформлению и укреплению.

Политическая надстройка римского рабовладельческого общества, т. о. республиканские формы римского государства возникли и оформились в то время, когда Рим представлял собой типичный город-государство, покоящийся целиком на натуральной системе хозяйства. Она отвечала интересам и нуждам сравнительно небольшой, строящейся на примитивных основах общины граждан. Теперь же, когда Рим превратился в великую средиземноморскую державу, когда произошли глубокие изменения в экономическом базисе римского общества и, прежде всего, восторжествовал рабовладельческий способ производства, прежние политические формы, старые республиканские учреждения оказались непригодными, и уже неотвечающими нуждам и интересам новых общественных классов.

Провинциальная система управления складывалась постепенно и в значительной мере стихийно. Не существовало никаких общих законодательных установлений, касавшихся провинций. Каждый новый правитель провинции, вступая в свою должность, обычно издавал эдикт, в котором определял, какими принципами он будет руководствоваться при управлении провинцией. В качестве правителей или наместников провинций римляне посылали сначала преторов, а затем высших магистратов, по окончании срока их полномочий в Риме (проконсул, пропретор). Наместник назначался для управления провинцией, как правило, на год и в течение этого срока не только олицетворял в своей провинции полноту военной, гражданской и судебной власти, но фактически не нес никакой ответственности за свою деятельность перед римскими властями. Жаловаться на его злоупотребления жители провинций могли лишь после того, как он сдавал свои дела преемнику, но такие жалобы редко имели успех. Таким образом, деятельность наместников в провинциях была бесконтрольной, управление провинциями фактически сдавалось им "на откуп".

Почти все провинциальные общины облагались прямыми, а иногда и косвенными налогами (главным образом, таможенные сборы). Содержание провинциальных наместников, их штата, а также римских войск, расквартированных в провинциях, также ложилось на плечи местного населения. Но особенно разорительной для провинциалов была деятельность римских публиканов и ростовщиков. Компании публиканов, бравшие на откуп сбор налогов в провинциях, вносили в римскую казну заранее определенные суммы, а затем выколачивали их с огромными излишками из местного населения. Хищническая деятельность публиканов и ростовщиков разоряла целые страны, некогда цветущие, а жителей этих стран низводила на положение рабов, проданных в рабство за долги. (16;77)

Такова была система, ведшая к хищнической эксплуатации завоеванных областей, которая не могла уже отвечать интересам господствующего класса в целом, но которая была следствием полной непригодности и устарелости государственного аппарата римской республики. Конечно, в римском рабовладельческом обществе, при любом изменении его политической надстройки государственный аппарат и не мог быть заменен вполне совершенным аппаратом, т. е. другими словами, невозможно было создание прочной централизованной империи в силу отсутствия единой экономической базы, в силу натурального в своей основе рабовладельческого хозяйства. Как известно, крупнейшие империи древности могли подняться лишь на ступень временных и непрочных военно-административных объединений. К созданию такого объединения и была направлена в рассматриваемое время тенденция развития римского государства, но даже для достижения этой цели не было реальных условий, пока продолжал существовать слишком большой и непримиримый разрыв между обновленным экономическим базисом римского рабовладельческого общества и его обветшалой, консервативной политической надстройкой. Этот разрыв и делал неизбежным кризис старых политических форм, т. е. кризис римской республики.

Классовая борьба в римском обществе во II в. до н.э. Однако замена устаревшего государственного устройства римской республики каким-либо новым не могла произойти безболезненным и мирным путем. За старыми, обветшалыми политическими формами стояли определенные классы, определенные социальные группы с их узкоклассовыми интересами, но от того не менее яростно ими защищавшимися. Старая политическая надстройка не могла быть убрана легко и мирно, наоборот, она стойко и активно сопротивлялась. Поэтому кризис римской республики сопровождался крайним обострением классовой борьбы в Риме на протяжении нескольких десятилетий.

Римское общество до II в. до н.э. представляло собой пеструю картину враждующих классов и сословий. Внутри свободного населения шла напряженная борьба между классом крупных рабовладельцев и классом мелких производителей, представленным в Риме в первую очередь сельским плебсом. Это была в основном, борьба за землю. Внутри самого класса рабовладельцев шла борьба между земледельческой знатью (нобилитет) и новой торгово-денежной аристократией (всадничество). Всадничество в эту эпоху уже начинает стремиться к самостоятельной политической роли в государстве и в этой борьбе против политически всесильного нобилитета блокируется иногда с сельским, а затем и с городским плебсом. Городской плебс к этому времени превращается в такую политическую и социальную силу, которая хоть и не имела самостоятельного значения, но которая в качестве союзника или врага могла оказать решающее влияние на отклонение стрелки политических весов в определенную сторону. Отражением всех этих сложных, часто переплетающихся между собой линий борьбы служат бурные политические события периода кризиса и падения республики, начиная от движения Гракхов и кончая годами гражданских войн.

В результате усиленного развития и победы рабовладельческого способа производства до крайности обостряется и основное противоречие римского общества, противоречие между антагонистическими классами: рабами и рабовладельцами. Рабы представляют собой по - прежнему политически бесправный класс. Они по - прежнему лишены гражданских прав и личной свободы. Они, с точки зрения римского права, являются вещью, принадлежащей хозяину, одушевленным орудием. Но вместе с тем это - основной производящий и, может быть, наиболее многочисленный класс римского общества. Поэтому рабы превращаются в решающую социальную и политическую силу. Обострение противоречий между рабами и рабовладельцами приводит к высшей форме классовой борьбы в древности, к восстанию рабов. Сначала это были отдельные и разрозненные вспышки, как, например, заговор рабов во время второй Пунической войны, глухо упоминаемый Ливнем, или как заговор рабов в Лации (198 г.), в результате раскрытия которого было казнено 500 зачинщиков, или, наконец, восстание рабов в Этрурии в 196 г., на подавление которого пришлось бросить целый легион. Но в дальнейшем эти отдельные, разрозненные вспышки разгораются в огромный пожар "рабских войн" таковы грандиозные сицилийские восстания и великая "рабская война" под руководством Спартака, "истинного представителя античного пролетариата" (Маркс). (3;27)

Эллинистические влияния несомненно содействовали распространению образованности в верхних слоях общества и росту культуры. Вокруг одного из крупнейших политических деятелей этого времени - Сципиона Эмилиана создается кружок, в который входят философы и писатели. Среди них наиболее видное место принадлежит знаменитому греческому историку Полибию, прожившему около 16 лет в качестве заложника в Риме, и греческому философу Панетию. Оба они проповедовали учение стоиков (так называемая средняя римская Стоя), приспосабливая его к нуждам и запросам римского общества. В кружке Сципиона дебатировались не только философские, но и политические проблемы, вынашивались идеи реформ, оказавшие в дальнейшем бесспорное влияние на аграрное законодательство Гракхов.

Меняется и облик самого города Рима. Он становится огромным по территории и числу населения городом. Полагают, что во II в. до н.э. в нем было уже около полумиллиона жителей. Население Италии стекалось в него целыми толпами, кроме того в Риме поселилось множество иностранцев, это главным образом греки, сирийцы, евреи. Рим становится крупным международным центром, столицей великой средиземноморской державы. Город обстраивается великолепными зданиями. Форум теряет вид крестьянского рынка, окруженного складами и стойлами для скота, и превращается в площадь большого города, украшенную храмами, базиликами, портиками, арками, скульптурными изваяниями. Улицы начинают мостить, а площади покрывать каменными плитами. Наряду с роскошными кварталами, где находятся общественные здания и богатые частные дома, в Риме возникает целый ряд нищенских кварталов, в которых ютится городской плебс и где жалкие лачуги перемежаются с многоэтажными доходными домами дешевых квартир, которые строились предприимчивыми дельцами. Изменился самый строй жизни и быт римских состоятельных классов. В каждой богатой семье появился обычай содержать огромное количество рабов в качестве домашней прислуги. Обстановка комнат, сервировка стола становятся роскошными и претенциозными. С начала II в. появляются женские наряды из дорогих тканей, веера из павлиньих перьев, фантастические дамские прически. В быт богатых людей входят роскошные пиры с зваными гостями, с танцовщицами, певицами и арфистками. На этих пирах подавались дорогие вина и кушанья, всякие заморские в экзотические блюда; на организацию подобных пиров расходовались целые состояния. Недаром все римские писатели, описывающие эту эпоху, скорбят об утрате старинных римских добродетелей, о забвении обычаев предков, о безнадежной порче нравов и о разложении римского общества. Один из представителей римской Стой - Посидоний даже развил целую теорию упадка нравов, как основной причины будущей неизбежной гибели римского государства. (13;49)